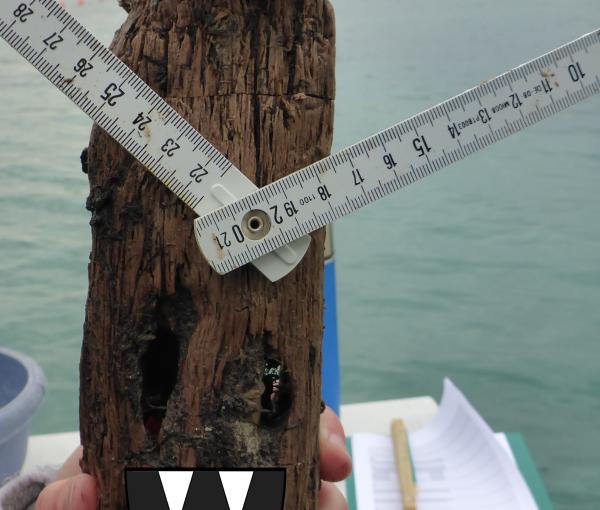

Erkenntnisse, die die Unterwasserarchäologie aus Bohrkernen als Sedimentproben gewinnt, dienen dem Weiterkommen der Wissenschaft oft weitaus mehr als es einzelne Artefakte tun, die zwar „schön“ und öffentlichkeitswirksam sind, aber an sich wenig Neues bringen. So oder ähnlich steht’s im letzten Blogbeitrag von Claire Ries geschrieben. Eine Tatsache, mit der man vor allem in Nicht-Fachkreisen häufig Verwunderung und erstaunte Blicke erntet.

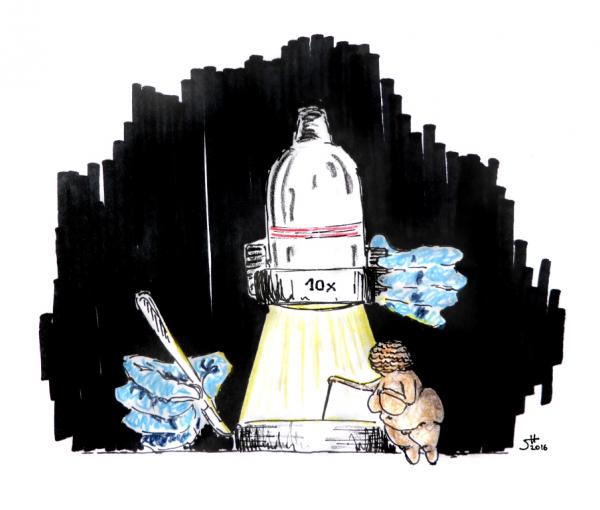

Verständlich. Schließlich wird Archäologie in den Museen vorwiegend über ausgestellte Objekte vermittelt, die in der Regel auch nicht bloß ausgestellt, sondern bewusst in Szene gesetzt sind. Auf kleinen Acrylglassäulen liegend, geschützt durch Vitrinen in abgedunkelten Räumen, beleuchtet über gezielte LED-Spots, strahlen die Exponate Wert und Einzigartigkeit aus, was Besucher und Besucherinnen fasziniert innehalten lässt. Einerseits großartig, weil damit eines der primären Ausstellungsziele erreicht ist, andererseits wird aber der Fund so sehr ins Rampenlicht gerückt, dass er für Außenstehende das Zentrum und ultimative Ziel archäologischer Tätigkeit zu sein scheint, was dem Kampf gegen das nach wie vor verbreitete Schatzjäger-Image der Archäologie nicht sonderlich zuträglich ist. Denn für die Wissenschaft als solche sind die Funde oftmals eher Mittel zum Zweck der Erkenntnis und nur kleine Bausteine im Gesamtbild.

ABER – und dieses aber auf die Gefahr hin, die eben aufgebaute Fassade der selbstbeherrschten, unaufgeregten WissenschafterInnen gleich wieder bröckeln zu sehen – es ist schon so, dass man sich nach tagelangem Schwemmholz-Reinigen und Haselnüsse-Zählen über einen besonderen Fund fast schon närrisch freut. Nicht weil er wichtig ist. Nicht weil er wissenschaftlich wertvoll ist. Sondern einfach nur, weil er schön ist.

Neuen Kommentar schreiben