Projekte ˃ Forschung

Das Projekt „Zeitensprung“ ist Teil einer groß angelegten Forschungsinitiative, die infolge der Aufnahme von 111 archäologischen Stätten in die Welterbeliste (UNESCO World Heritage Prehistoric Pile Dwellings around the Alps) initiiert wurde. Die Pfahlbauforschung wurde in Österreich zuvor lange vernachlässigt und hat gegenüber der internationalen Forschung deutlich aufzuholen.

150 Jahre nach Entdeckung der ersten Pfahlbauten in Österreich werden seit 2015 durch moderne wissenschaftliche Methoden neue Erkenntnisse aus diesen einzigartigen archäologischen Quellen unter Wasser gewonnen. Die Forschungsergebnisse ermöglichen eine moderne Sicht auf das Phänomen der Pfahlbausiedlungen. Das Projekt „Zeitensprung“ umfasst einen Forschungsplan zu den prähistorischen Seeufersiedlungen, wie Pfahlbauten auch genannt werden, an den zwei Voralpenseen Attersee und Mondsee.

Mit dem Projekt wurden aktuelle Fragestellungen für dieses Kulturerbe unter Wasser formuliert und eine interdisziplinäre Forschungsinitiative für das Land Oberösterreich gestartet. Die Untersuchungen widmen sich vor allem einer Erfassung von kleinteiligen Hausstrukturen, der Ermittlung von weitläufigen Siedlungsabfolgen und einem tieferen Verständnis der generellen prähistorischen Umweltbedingungen rund um die Seen.

Gefördert wird das Projekt „Zeitensprung“ von der Direktion Kultur des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung. Die Leitung hat Jutta Leskovar, Bereichsleiterin für Kulturwissenschaften und Sammlungsleiterin der Ur- und Frühgeschichte an der Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH, zusammen mit Cyril Dworsky, Geschäftsführer des Kuratorium Pfahlbauten inne. Die Ausgrabungsarbeiten im See werden unter der Leitung von Helena Seidl da Fonseca, stv. Geschäftsleitung des Kuratorium Pfahlbauten und Henrik Pohl, Site Manager des Kuratorium Pfahlbauten in Oberösterreich durchgeführt.

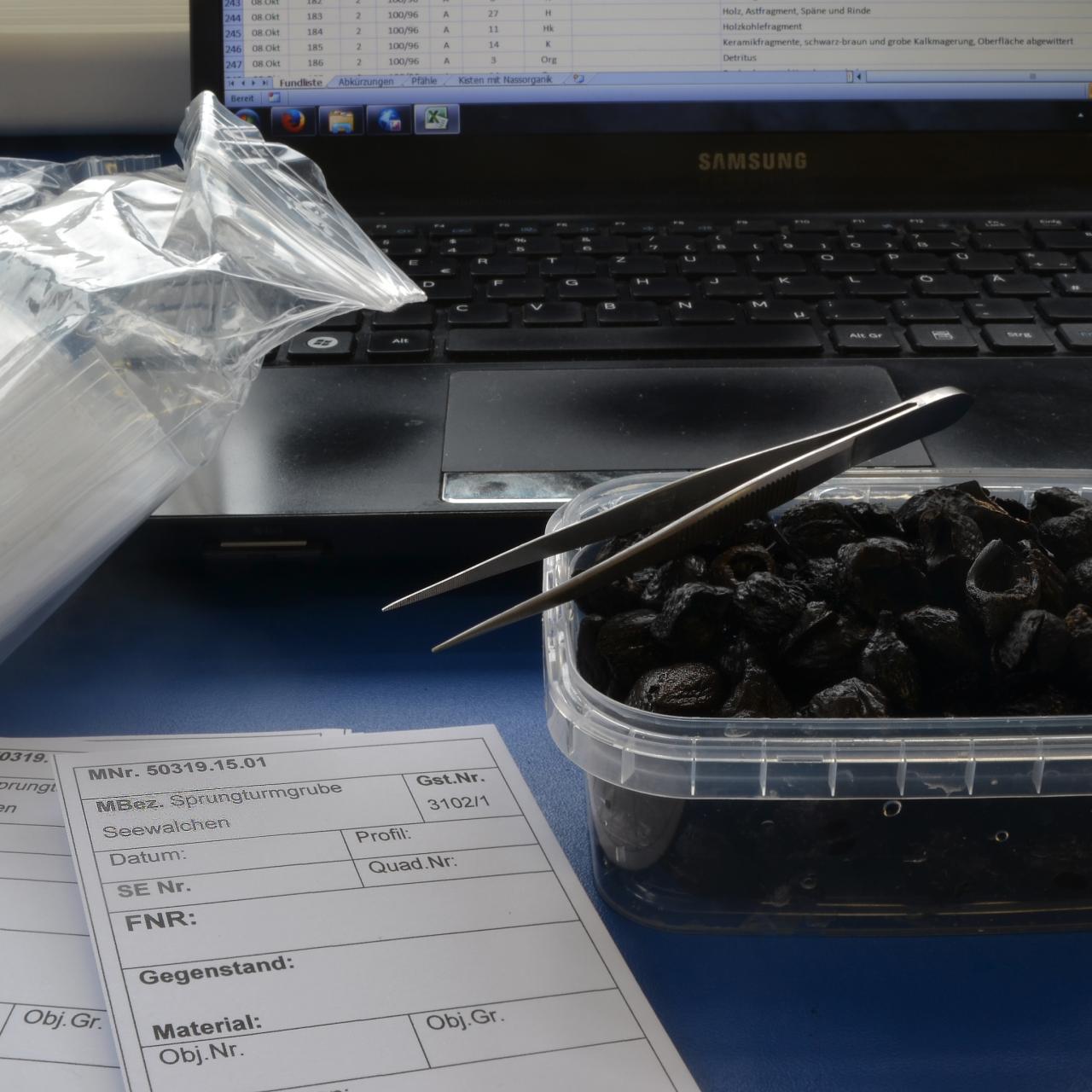

Archäologische Aufarbeitung der Ausgrabungen unter Wasser und Bearbeitung des Fundmaterials

Eine grobe Arbeitsstundeneinschätzung unter Archäolog:innen besagt, dass eine Stunde Ausgrabung unter Wasser für einen/eine Taucher:in min. zehn Stunden Aufarbeitung an Land bedeutet. Hierbei ist lediglich die Aufarbeitung der Grabungsdokumentation, das Schlämmen es Aushubmaterials und die Erstversorgung der Funde gemeint. Rechnet man die Arbeit aller weiteren Schritte mit ein, wie die Säuberung und Konservierung der Feuchtbodenfunde, sowie die weiterführenden Analysen am Fund- und Probenmaterial und die Arbeit an der Publikation der neuen Erkenntnisse kommt man auf eine viel höhere Stundenanzahl.

So kommen beispielsweise alle Tierknochenfunde in die Zoologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien zur weiteren Untersuchung. Hier bestimmt die Kuratorin der 1. Zoologie, Konstantina Saliari, nicht nur die Tierart jedes einzelnen Knochens, sondern kann auch bestimmen ob es sich dabei um einen Knochen von einem Wild- oder Haustier handelt. Diese Tierknochenbestimmung sagt uns welche Tierarten gejagt und welche bereits gezüchtet wurden. Schnittspuren an den Knochen geben zudem Hinweise auf das verwendete Werkzeug und die Art der Tiernutzung. Neue Forschungen an einem Hundeschädel aus der UNESCO-Welterbestätte See am Mondsee legen nahe, dass der beste Freund des Menschen nicht nur an der Jagd und der Tierhütung beteiligt war, sondern auch vom Menschen die an den Seeufern lebten verspeist wurde (hier zum Fachartikel).

Archäobotaniker Thorsten Jakobitsch vom Österreichischen Archäologischen Institut untersucht nicht nur die Pflanzenreste aus den Kulturschichten der Zeitensprunggrabungen. Er hat auch diverse erhaltene Tierkotreste aus den prähistorischen Sedimenten genauer unter Lupe genommen und kann dadurch bestimmen was den Tieren im Winter gefüttert wurde (hier zum Fachartikel).

Einige Funde aus den Zeitensprunggrabungen und anderen Pfahlbausiedlungen werden auch von Studierenden der Archäologie untersucht. Die Studierenden schreiben ihre Erkenntnisse in Abschlussarbeiten. Im Jahr 2024 hat das Projektteam einige Studierende vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien bei der Erstellung ihrer Bachelorarbeiten betreut. Die Arbeiten sind zum kostenlosen Download verfügbar.

Es wird deutlich - die außergewöhnlichen Funde aus den Zeitensprung Grabungen liefern einige Möglichkeiten weiterführende Forschung zu betreiben. So, wurden 2024 kleine Pechobjekte aus den Grabungskampagnen 2018-2021 von der Fundstelle Mooswinkel am Mondsee an eine Forschungsgruppe nach Kopenhagen übergeben. Im AlpGen Forschungsprojekt versuchen nun Spezialisten Überreste urgeschichtlicher, menschlicher DNA aus den Objekten zu extrahieren. Gelingt dieses Vorhaben wissen wir etwas mehr über die Herkunft der Menschen die vor 6000 Jahren an den Seeufern im Voralpenraum Österreichs siedelten.

Doch auch die Restaurierung und Konservierung des empfindlichen Feuchtbodenmaterial ist eine aufwendige und zeitintensive Arbeit, denn vor allem ein Großteil der organischen Funde kann nicht einfach an der Luft getrocknet werden. Die Objekte würden verfallen und großen Schaden nehmen. Dabei verändern sie nicht nur ihr Aussehen, sondern verlieren auch ihren Wert für eine wissenschaftliche Auswertung. Die Funde müssen somit diverse konservatorische Schritte durchlaufen, bevor sie in einer Vitrine im Museum ausgestellt oder im trockenen Archiv einer Sammlung gelagert werden können.

Unterwasserausgrabung an der bronzezeitlichen Pfahlbausiedlung Abtsdorf I im Attersee

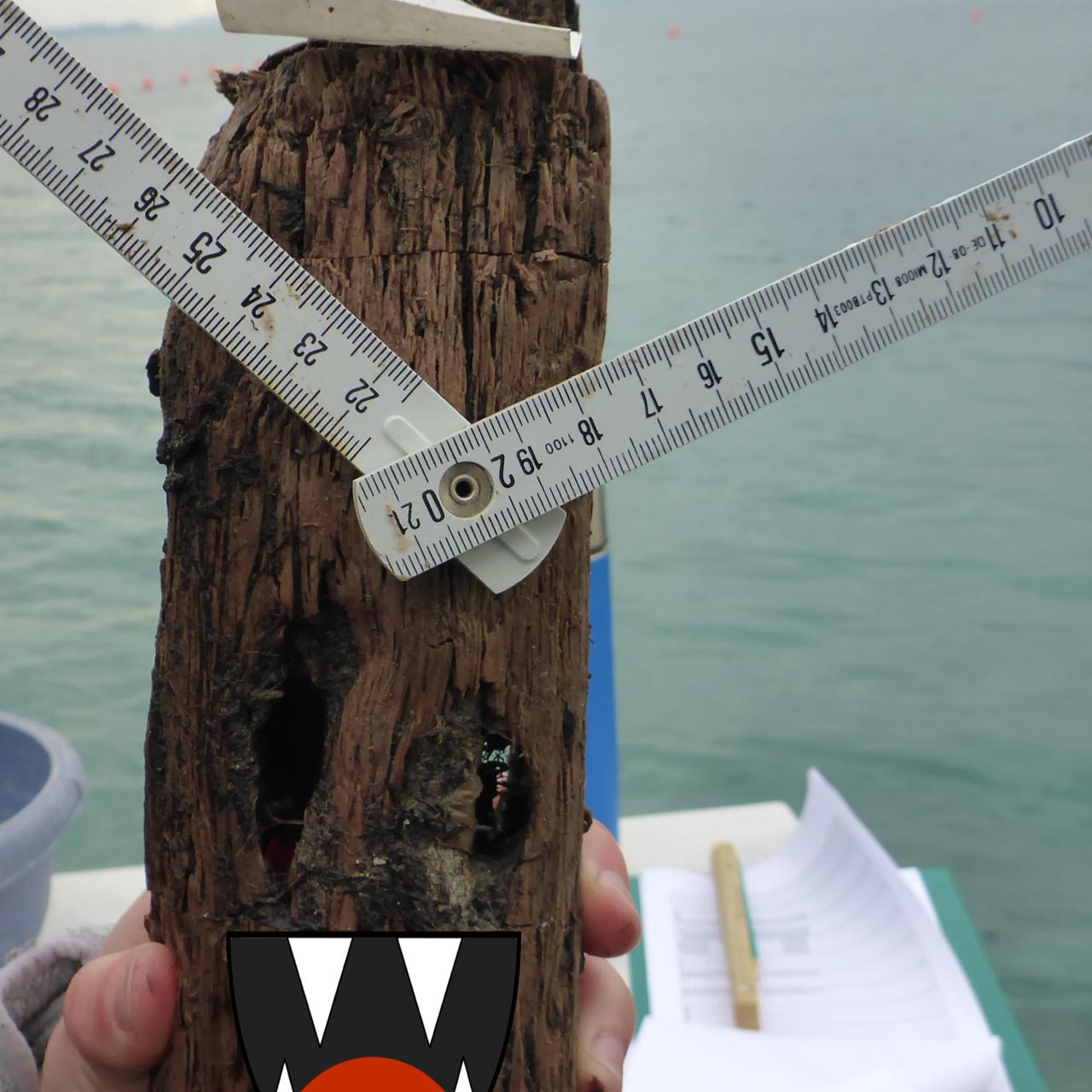

Nachdem die Seeufersiedlungen Abtsdorf I, II und III im Attersee schon länger bekannt sind, wurde im Jahr 2015 eine unerwartete Neuentdeckung gemacht. Auf Luftbildern der sogenannten Teufelsbrücke bei Altenberg sind rechteckige Strukturen erkennbar, die auf vom Menschen gemachte Konstruktionen hindeuten. In den nachfolgenden Jahren wurden diese Strukturen im Zuge des jährlichen Monitorings an der UNESCO-Welterbe Stätte Abtsdorf I genauer untersucht. Dabei wurden verschiedene Hölzer entdeckt, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Ein Holz weist eine Datierung um ca. 2300 v. Chr., ein anderes eine um 850 v. Chr. auf. Diese weit auseinander liegenden Zeitstellungen sind interessant, da damit möglicherweise weitere, als die bereits bekannten Besiedelungsphasen, der Fundstellen in Abtsdorf erfasst werden können.

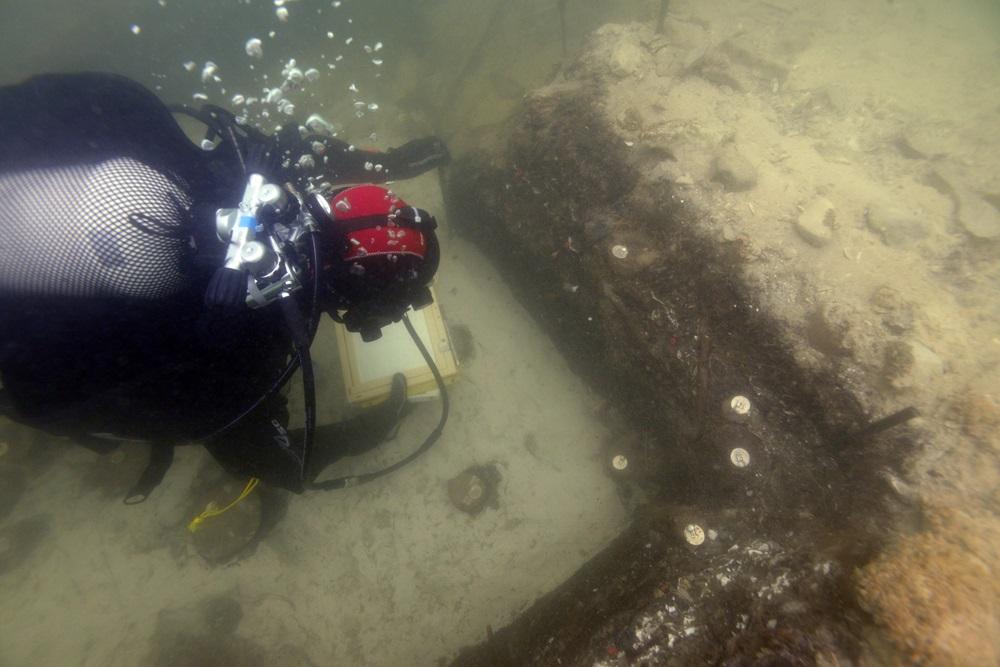

Vom 23. Oktober bis 10. November 2023 wurde darum die Bucht Abtsdorf mittels eines Bohrprogramms großflächig untersucht und entlang eines massiven Holzbalkens ein Grabungsschnitt freigelegt. Die Bohrungen ergaben keine erhaltene Kulturschicht im Bereich der im Luftbild sichtbaren Strukturen, jedoch interessante Hinweise auf urgeschichtliche Seespiegelschwankungen. Die Unterwasserausgrabung erbrachte einen mächtigen vom Menschen bearbeiteten Holzbalken von dem einmal stützende Querhölzer abgingen, die sich nur mehr als braunes Sediment erhalten haben. Nach derzeitigem Forschungsstand ist die Interpretation einer ehemaligen Uferbefestigung wahrscheinlich.

Die östlich gelegene Halbinsel lag früher teilweise trocken, so dass eine Uferverbauung zur Wasserfläche nötig gewesen sein könnte, um Bauten auf dem Plateau zu schützen. Auf diese Art konnten die frühen Siedler:innen eine fortschreitende Erosion des Ufers verhindern. Da mehrere C14-Proben von diesem Holz ein Datum um 850 v. Chr. aufweisen kann durch diese Uferverbauung auf eine jüngere Siedlung auf der Halbinsel geschlossen werden. Eine Siedlung aus der Urnenfelderkultur, einer spannenden Epoche am Übergang von der Bronzezeit in die Eisenzeit. Da ebenfalls urnenfelderzeitliche Befunde am Buchberg gefunden wurden kann ein Zusammenhang zwischen dieser nahe gelegenen Höhensiedlung und der Siedlung auf der Halbinsel vermutet werden.

Ob das ältere C14-Datum um 2300 v. Chr. ebenfalls zu einer anderen Konstruktion gehört oder es sich dabei um ein natürliches Schwemmholz handelt ist noch ungeklärt. Die urnenfelderzeitliche Uferverbauung bildet jedoch einen weiteren Puzzlestein zum Verständnis der urgeschichtlichen Landschaft am Attersee und erweitert das Interessensgebiet für die Forschungsgruppe dieser Zeitstellung.

Prospektionen an den Pfahlbausiedlungen Litzlberg-Süd und Nussdorf im Attersee

Nach Beendigung der Grabungsarbeiten in Mooswinkel 2021 erfolgte eine Neuausrichtung der Forschungsstrategie für das Jahr 2022. Für die Seeufersiedlungen Nussdorf und Litzlberg-Nord 2 im Attersee soll der Wissenstand nach den letzten Forschungen in den 1980er Jahren aktualisiert und erweitert werden. Mittels minimalinvasiver Kernbohrungen können Daten zu den Themen Feinstratigraphie, genauere Datierung, Ausdehnung der Siedlung, prähistorischer Seespiegelstand und paläoökologische Gesamtsituation generiert werden.

Ermöglicht durch eine Finanzierung der Direktion Kultur der oberösterreichischen Landesregierung führte das Kuratorium Pfahlbauten gemeinsam mit der OÖ Landes-Kultur GmbH eine unterwasserarchäologische Prospektion mit Kernbohrungen im Oktober 2022 durch. Diese Maßnahme im Projekt „Zeitensprung“ hatte nicht zum Ziel, eine auch nur annähernd vollständige archäologische Dokumentation der Fläche durchzuführen. Das Hauptziel der Kampagne 2022 lag darin festzustellen, ob und wieviel Kulturschicht innerhalb der Siedlungsfläche noch nachweisbar ist.

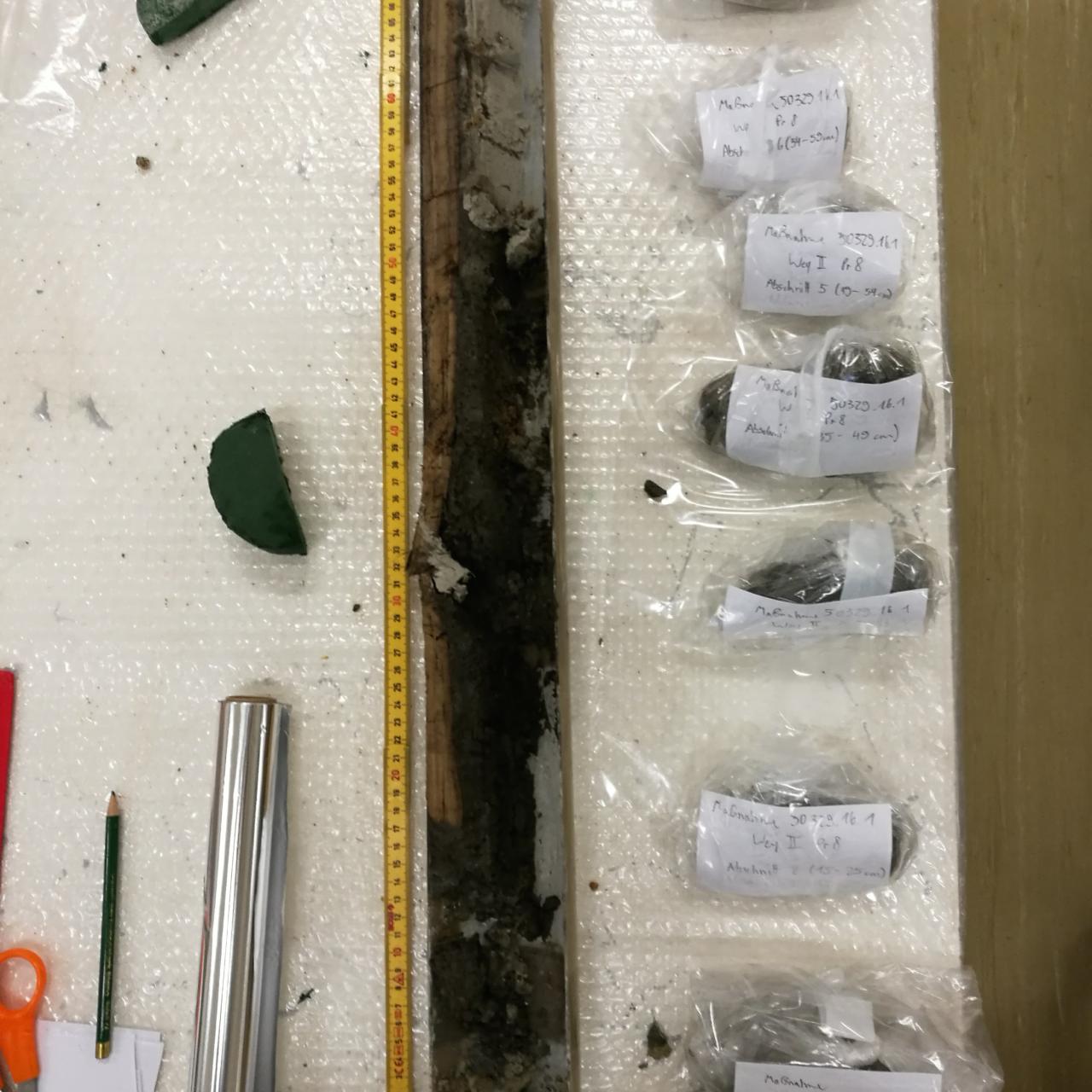

Nach Auswertung der Sedimentbohrungen zeigte sich, dass sich in beiden Pfahlbausiedlungen noch Kulturschichten erhalten haben, die sich in zwei Schichtpakete untergliedern lassen. Zusätzlich sind Proben für genauere C14-Datierungen sowie für weitere wissenschaftliche Untersuchungen gewonnen worden. Eine Auswertung dieser Proben steht momentan noch aus.

Unterwasserausgrabung der Pfahlbauten von Mooswinkel im Mondsee

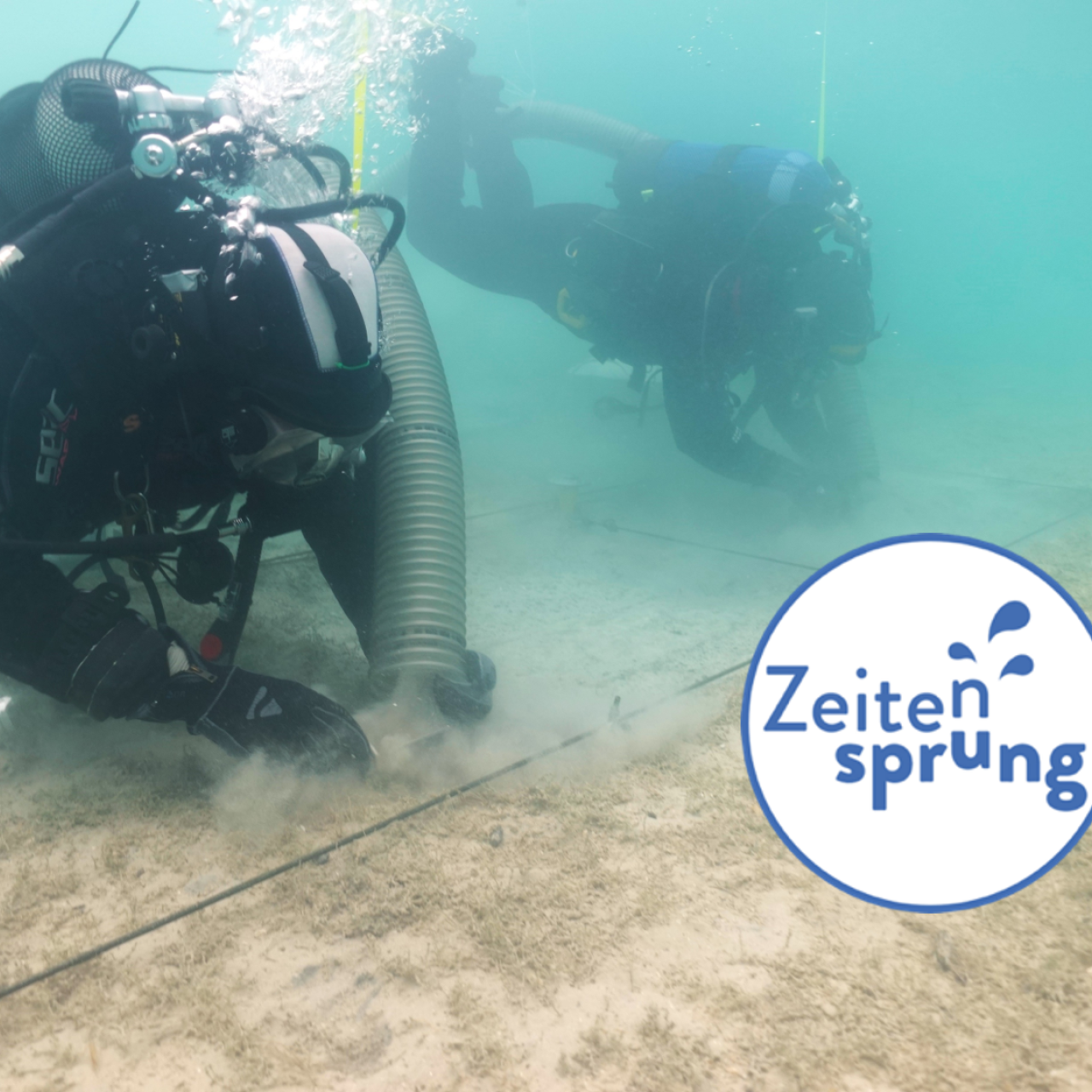

Während der vierwöchigen Grabungskampagne konnten die Fertigstellung des Südschnitts, einer Oberflächenaufnahme sowie die Durchführung eines Bohrprogramms durchgeführt werden.

Der 2019 begonnene Südschnitt wurde vollständig bis zum gewachsenen Boden ergraben, die Fortführung der aus dem angrenzenden Mittelschnitt bekannten Schichtabfolge konnte dokumentiert werden. Es zeigten sich aber auch im Südprofil zwei Lehmbänder, die wahrscheinlich Baubefunde darstellen, z. B. Fußböden oder eine umgestürzte Lehmwand. Es wurden wiederum sehr viele Tierfäkalien gefunden, ebenso zahlreiche Fischschuppen. Zu den Sonderfunden gehören: ein Schmelztiegelfragment zum Aufschmelzen von Kupfer, die bisher stärksten und am besten erhaltenen Bastschnüre, die teilweise mit Knoten versehen waren, eine Knochenahle, ein verkohltes Getreidekorn, ein Bruchstück einer Kalksteinperle. Die Hauptmasse der Artefakte bestand wie üblich aus teilweise sehr großen Keramikfragmenten. Der Grabungsschnitt wurde nach Abschluss der Feldarbeiten mit Stahlblechen verschalt, um ein Zusammenbruch der Profilwände zu verhindern.

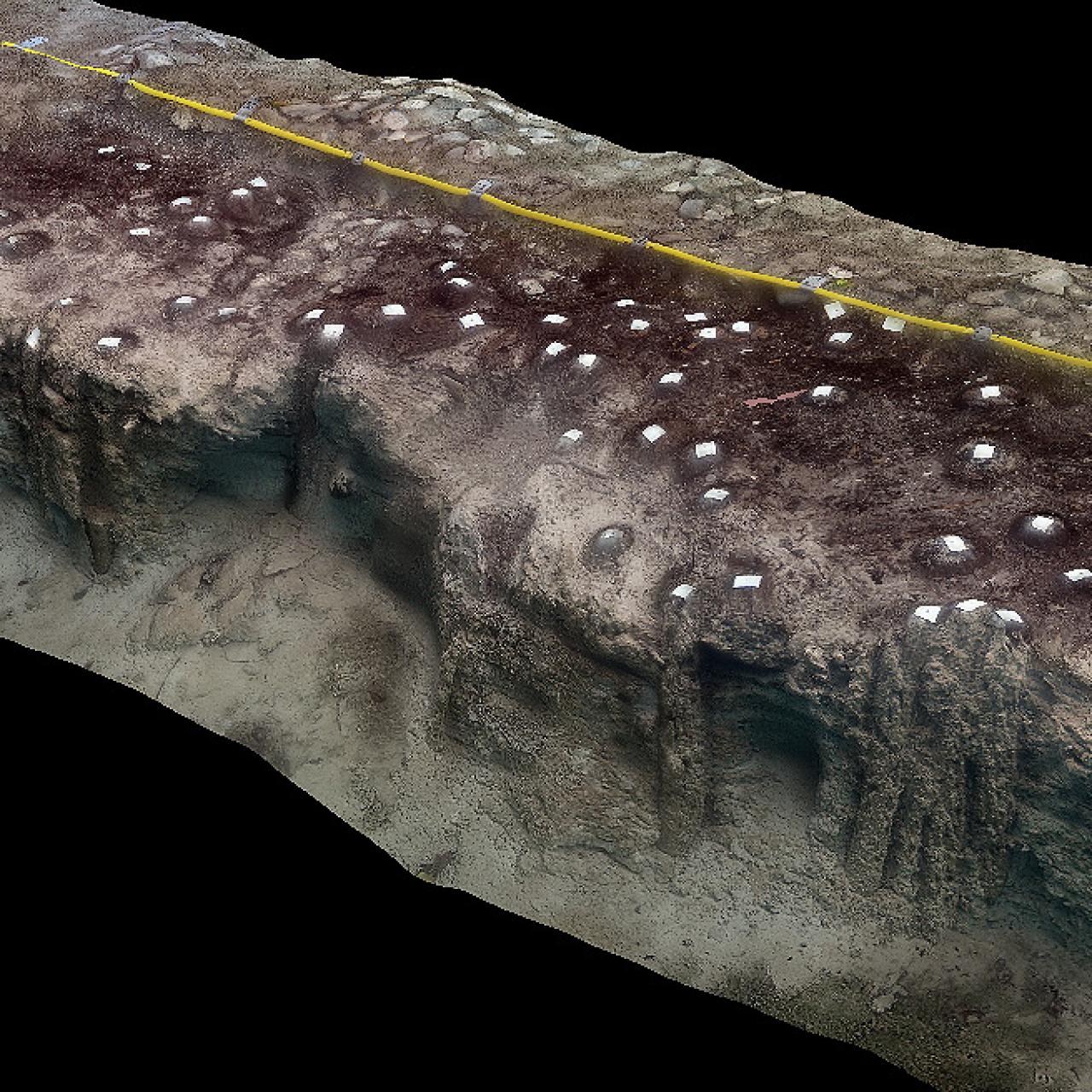

Das zweite Hauptziel der Grabung bestand in der oberflächlichen Aufnahme (survey) eines Geländestreifens im mittleren Siedlungsgebiet. Diese Oberflächenaufnahme hatte die Maße von 2 x 37 m und reichte bis in eine Wassertiefe von 8 m. Mit dieser Maßnahme sollte ein besseres Verständnis der oberflächlich sichtbaren Befunde und Funde dieses Unterwasserdenkmals auf einer großen Fläche erreicht werden. Nach dem Abwedeln einer dünnen Deckschicht konnten Stein- und Fundkonzentrationen, Areale mit obertägiger Kulturschicht sowie einzelne Pfähle erkannt werden. Bemerkenswert war das Vorhandensein von zwei steinernen Flachbeilen und sogar eines einzelnen Pfahles auf 7,3 m Wassertiefe. Die Dokumentation des Surveys erfolgte wiederum über die sfm-Methode (structure from motion) mit Erstellung eines digitalen Geländemodells. Abschließend wurde dieser untersuchte Geländestreifen mit Erosionsschutzmatten aus Basalt abgedeckt.

Um auch die verschiedenen Sediment- und Kulturschichten unterhalb der Oberfläche erfassen zu können, wurden 2021 zahlreiche Kernbohrungen mit dem Pürckhauer-Bohrer durchgeführt. Damit wurde das 2018 angefangene Bohrprogramm abgeschlossen und erlaubt es jetzt viel eindeutiger, die Gesamtausdehnung dieser jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung zu erfassen.

Zeitgleich zur Grabung wurde vom Kuratorium Pfahlbauten eine internationale Fieldschool durchgeführt. Elf Student:innen, davon acht Taucher:innen lernten in ihrer ersten Fieldschoolwoche den praktischen Grabungsbetrieb über und unter Wasser kennen.

Unterwasserausgrabung der Pfahlbauten von Mooswinkel im Mondsee

2018 und 2019 konnte in der Station Mooswinkel, Mondsee ein Grabungsschnitt von insgesamt 7 m2 geöffnet und dokumentiert werden. Im Herbst 2020 sind diese Ausgrabungen fortgesetzt worden. Die Hauptziele in diesem Jahr waren die Fertigstellung des Nordschnitts sowie die gezielte Probenentnahme aus den neuen Profilen für spezielle Fragestellungen und Methoden.

Während der zweiwöchigen Grabungskampagne im Herbst 2020 konnten trotz der wiederum sehr schlechten Sicht unter Wasser die o.g. Ziele erreicht werden. Der 2019 begonnene Nordschnitt ist vollständig bis zum gewachsenen Boden ergraben worden. Die massive Kulturschichtlage von bis zu einem Meter Tiefe und die darin enthaltenen, zum Teil sehr fragilen Funden wie z.B. Basttextilien, zwangen uns vorsichtig und daher langsam zu arbeiten. In der untersten massiven Kulturschicht waren einige liegende Hölzer eingebettet. Sie stellt als älteste Schicht den Erstbesiedelungshorizont der Station Mooswinkel dar. Es wurden wiederum sehr viele Tierfäkalien gefunden, ebenso zwei Pfeilspitzen, eine Knochenhechel, eine schwarze Perle sowie z.T. extrem zahlreiche Fischschuppen. Nach der Fertigstellung konnten aus den Profilwänden der Grabungsgrube sogenannte Kastenproben für eine zukünftige mikromorphologische Analyse entnommen werden.

Unterwasserausgrabung der Pfahlbauten von Mooswinkel im Mondsee

Im April 2019 wurde die unterwasserarchäologische Forschungsgrabung in Mooswinkel im Mondsee fortgesetzt, welche 2018 begann. Mooswinkel gehört zu den spannendsten Befunden in der österreichischen Pfahlbauforschung, da zum einen der Erhalt von über einem Meter Kulturschicht für österreichische Seeufersiedlungen außergewöhnlich ist. Zum anderen wird die Funktion dieses Pfahlbaudorfes von verschiedenen Wissenschaftler*innen bislang unterschiedlich gedeutet.

Die Gesamtfläche der neolithischen Seeufersiedlung Mooswinkel beträgt ca. 70 m x 40 m. Die Siedlung liegt ungefähr 1 bis 7,5 Meter unter der Wasseroberfläche des Mondsees. Im Grabungsverlauf 2019 konnte eine deutlich differenzierterer Schichtverlauf als 2018 aufgenommen werden. Zu den besonderen organischen Funden der Kampagne 2019 zählen Basttextilien und -schnüre, Tierzahnanhänger, mehrere kleine Knochenmeißel, Knochenahlen, ein Holzlöffel, Teile von Rinder- und Hirschschädeln (cranium), Exkremente (faeces), Pflanzensamen, Getreidekörner, Haselnüsse sowie verkohlte Apfelhälften. Weiters zahlreiche Holzkohlefragmente, Schnecken und Muscheln sowie insgesamt viele Rindenfragmente in verschiedenen Größen.

Im Gegensatz zu den Knochenfunden im Attersee haben sich die Tierknochen im Mondsee viel besser erhalten. Der Hauptanteil des keramischen Fundmaterials kann der reduzierend gebrannten, unverzierten Keramik der Mondseegruppe zugeordnet werden und besteht hauptsächlich aus auffällig großen Fragmenten von Koch- und Vorratsgeschirr. Die sehr wenigen, charakteristischen Stücke an verzierter Feinkeramik fügen sich gut in das typologische Spektrum der Mondsee-Gruppe ein.

Während der Grabung wurden verschiedene Arten von Sedimentproben entnommen (Bohrproben, Makrorestproben, DNA-Proben, Pollen-, Parasiten-, C14-Proben).

Leider ist der weitere Bestand der archäologischen Fundstätte Mooswinkel besorgniserregend und die Gefahr eines Verschwindens dieses Archivs der Menschheitsgeschichte hoch. Der Kernbereich der Siedlung ist übersät mit Streufunden und kaum durch Deckschichten geschützt. Hier liegen Kulturschichten offen dar und auch viele Pfähle sind bereits an der Oberfläche sichtbar. Eine weitere Beschädigung dieser Seeufersiedlung lässt sich ohne Gegenmaßnahmen kaum aufhalten.

Die Ausgrabung in Mooswinkel wird im Herbst 2020 fortgesetzt.

Unterwasserausgrabung der Pfahlbauten von Mooswinkel im Mondsee

Im Jahr 2018 fand im Rahmen des Forschungsprojektes „Zeitensprung“ eine Unterwasser-Ausgrabung der Pfahlbauten von Mooswinkel im Mondsee statt. Nach drei Jahren Grabungs- und Forschungstätigkeit im Attersee (Seewalchen, Weyregg II) konzentrierten sich die Grabungen erstmals auf einen ein Pfahlbau im Mondsee. Bereits 1872 und 1874 fand der Pfahlbauforscher Matthäus Much die ersten prähistorischen Pfahlbauten im Mondsee. Er entdeckte die Siedlungen „Scharfling“ und „See am Mondsee“. Die Fundstelle „Mooswinkel“ hingegen wurde erst 100 Jahre später entdeckt. 1970 konnte in einer Bucht vor Mooswinkel am Nordostufer des Mondsee diese dritte Seeufersiedlung im Mondsee ausgemacht werden.

Die Station „Mooswinkel“ ist damit eine der wenigen Seeufersiedlungen am Attersee und Mondsee, die nicht schon im 19. Jh. entdeckt und durch das Baggern nach Funden stark beschädigt worden sind. Das Kuratorium Pfahlbauten prospektierte die Seeufersiedlung Mooswinkel erstmalig 2017. Im südlichen Randbereich der bisher nachgewiesenen Siedlungsfläche wurde 2018 ein Schnitt von 3 m2 gelegt, in dem sich verschiedene Kulturschichtpakete abzeichneten. Hauptziel der Grabung war es, eine hochauflösende Stratigrafie für das Verständnis der Siedlungsabfolge sowie für eine typochronologische Auswertung des Fundmaterials der Siedlung zu erarbeiten.

Ungewöhnlich ist, zumindest für österreichische Seeufersiedlungen, der Erhalt von über einem Meter sehr gut erhaltener Kulturschicht, die sich in drei Hauptabschnitte von in-situ-Kulturschicht unterteilen lassen. Die Radiokarbonanalysen erbrachten erste aufschlussreiche Ergebnisse von insgesamt zwölf C14-Analysen. Deutlich sichtbar ist an diesen Datierungen ein Zeitfenster von ca. 3770 bis 3400 v. Chr.

Zu den besonderen organischen Funden der Kampagne 2018 zählen verkohltes Getreide, Bastschnüre, Faeces, Tierzahnanhänger, ein Rinderschädelfragment, ein Knochenmeissel, zahlreiche Pflanzensamen, Haselnüsse sowie verkohlte Apfelhälften. Auf Grund besonders guter Erhaltungsbedingungen sowie einer optimierten Methode für die Durchsicht der Kulturschichten gelang es in Mooswinkel über 100 Fischschuppen verschiedener Spezies zu entdecken. Die Untersuchungen dazu sind derzeit noch im Gange. Insgesamt kann das Potenzial der außergewöhnlich gut erhaltenen organischen Substanzen in den Kulturschichten für weitere Untersuchungen als sehr hoch eingeschätzt werden.

Unterwasserausgrabung im Siedlungsareal Weyregg II am Attersee

Im Jahr 2017 wurden die unterwasserarchäologischen Ausgrabungen in Weyregg II am Attersee durch das Kuratorium Pfahlbauten fortgesetzt und abgeschlossen. Insgesamt wurden 12 m² im See geöffnet, dokumentiert und ausgegraben. Bereits direkt an Ort und Stelle wurden alle Funde - insbesondere die Objekte und Proben aus organischen Materialien - erstversorgt und anschließend in die verschiedenen Laboratorien zur Bearbeitung gebracht. Zusätzlich zur archäologischen Auswertung wurden Bohrproben in der Grabungsfläche und im unmittelbaren Umfeld genommen. Diese Bohrkerne wurden nach botanischen Großresten (Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) und auch nach Pollen (Universität Innsbruck) untersucht.

Es wurde deutlich, dass es in Weyregg II fünf voneinander trennbare Kulturschichten innerhalb von zwei Hauptbesiedlungsphasen gegeben hat. Es liegen Datierungen von insgesamt 30 C14-Analysen vor. Deutlich sichtbar ist ein Zeitfenster von 3750 - 3500 v. Chr. Diese Zeitstellung korreliert gut mit den typologischen Datierungen der Funde in die Mondsee-Gruppe.

Interessant ist, dass es wohl auch eine bronzezeitliche Phase gegeben haben muss. Diese hat sich in den vorhandenen Schichten nicht mehr erhalten. Sie ist aber durch eine entsprechend datierte Pfahlsetzung und einigen Bronzefunden aus Altgrabungen belegt.

Aus dem Grabungsschnitt kamen insgesamt 1862 Artefakte zum Vorschein. Das Materialspektrum der organischen Funde reicht von Knochen, Zähnen, Nassholz und Pflanzen bis hin zu besonders fragilen Artefakten wie Schnüren und Textilien. Zwei keramische Gusslöffel belegen die Verarbeitung von Kupfer in der Seeufersiedlung Weyregg II. Die palynologische Untersuchung der Sedimente aus Weyregg II wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt Beyond Lake Villages der Universität Wien und der Universität Innsbruck durchgeführt. Weitere Analysen an den zahlreichen Proben aus Weyregg II dauern noch an.

Gemeinsam mit der Firma crazy eye wurde, wie bereits 2015 in Seewalchen am Attersee, ein digitales 3D-Modell der Ausgrabung für Weyregg II angefertigt. Auf diese Art und Weise kann die Grabung sehr detailliert Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Mit crazy eye und der Unterstützung der Österreichischen Bundesforste wurde 2017 auch zum ersten Mal ein Unterwasser-Live-Stream einer Ausgrabung realisiert. Man konnte bequem vom Sofa, aus der Straßenbahn oder vom Ufer des Attersees aus das Grabungsteam bei der Arbeit unter Wasser beobachten und eine Pfahlbauausgrabung live erleben.

Die archäologischen Arbeiten wurden durch das Kuratorium Pfahlbauten für ein umfangreiches Vermittlungsprogramm zum UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ genutzt. Neben zahlreichen anderen Aktionen konnte der Fortschritt der Grabung im Pfahlbauten-Blog des Kuratoriums Pfahlbauten mitverfolgt werden.

Unterwasserausgrabung an Weyregg II am Attersee

Im Fokus des Forschungsjahres 2016 stand die Pfahlbausiedlung Weyregg II. Aus Weyregg sind zwei neolithische bis bronzezeitliche Seeufersiedlungen (4000-1000 v.Chr.) bekannt. Weyregg I befindet sich im Gebiet der heutigen Anlegestelle der Attersee-Schifffahrt. Diese Siedlung ist durch den Schiffsverkehr heute weitgehend zerstört.

Allerdings befindet sich unweit davon, nur ca. 1,2 km südlich gelegen, ebenfalls ein ehemaliges „Pfahlbaudorf“ auf einem Gelände, dass auf den ersten Blick nicht sehr siedlungsfreundlich wirkt. Am Fuße des steilen Hangs des Wachtberges liegt auf einer schmalen Strandplatte die Station Weyregg II. Der ehemalige Siedlungsbereich befindet sich in der Flachwasserzone von 1,5 bis 3 m Wassertiefe vor einem Ortsteil, der Puschacher bzw. Buschacher genannt wurde. Beide Seeufersiedlungen sind bereits 1871 gefunden worden - ein Jahr nach der Entdeckung der ersten Pfahlbausiedlung am Agerausfluss in Seewalchen - durch den Fischer Hensli Kopp und den Schiffsmeister Bachler.

Kurz danach fanden erste Fundbaggerungen durch Graf Gundacker von Wurmbrand-Stuppach und vor allem durch eine der wenigen Frauen in der Pfahlbauforschung statt. Frau Rosina Kobek aus Wien ließ in den Jahren 1872-1875 im Siedlungsgebiet von Weyregg II Baggerungen durchführen und stellte ihre umfangreiche Fundsammlung anschließend in ihrer Villa Aegidi in Weißenbach aus. In den Sammlungen aus Weyregg I und II finden sich die typischen Stein-, Horn- und Knochengeräte des Neolithikums, aber auch Bronzeobjekte sind darunter.

Die ungefähre Ausdehnung der Siedlung Weyregg II ist durch die Tauchprospektionen 1986 unter K.H. Czech festgestellt worden. Demnach wurde eine Größe der Siedlungsfläche von 110 m in Nord-Süd-Richtung und 20m in Ost-West-Richtung mit einer Fläche von 2200 m2 gemessen. Die Beobachtungen des Kuratorium Pfahlbauten aus der Grabung 2017 und den Bohrkernen belegen eine etwas größere Fläche.

Weitere Untersuchungen von Weyregg II erfolgten 2004 durch Thomas Reitmaier und Cyril Dworsky. Auch diese zeigen in den Sedimentschichten eine zweiphasige Besiedlung auf.

Im März 2016 fanden an beiden Stationen Prospektionen durch Henrik Pohl statt. Dabei zeigte sich, dass sich die Pfahlbaustation Weyregg II aufgrund ihres guten Erhaltungszustandes für weitere wissenschaftliche Untersuchungen besonders anbot. Im Juni 2016 konnten im Zuge der Monitoring-Kampagne der UNESCO-Welterbestätten in Oberösterreich, bei denen sofern möglich auch die andere Pfahlbaustationen mitbetreut werden, umfangreiche Bohrungen in Weyregg II vorgenommen werden. Durch die Bohrungen konnte die geeignetste Stelle für die Unterwasser-Ausgrabung ermittelt werden.

Im südlichen Bereich der bisher nachgewiesenen Siedlungsfläche wurde 2016 ein Grabungsschnitt von 6 x 2m gelegt, der eine zweiphasige Stratigrafie in einem relativ ungestörten Bereich erwarten ließ. Hauptziel der Grabung war es, eine hochauflösende Stratigrafie sowie typochronologische Informationen zu erarbeiten. Mit der Forschungsgrabung des Projektes Zeitensprung wurden erstmals C14-Analysen in Weyregg II durchgeführt, um die Besiedlungsphasen genauer bestimmen zu können Aus der Grabung konnte zudem stratifiziertes Keramikmaterial gewonnen werden, wodurch sich der Kenntnisstand zur wissenschaftlich höchst interessanten Mondsee-Gruppe verbesserte.

Unterwasserausgrabung an Seewalchen I am Attersee

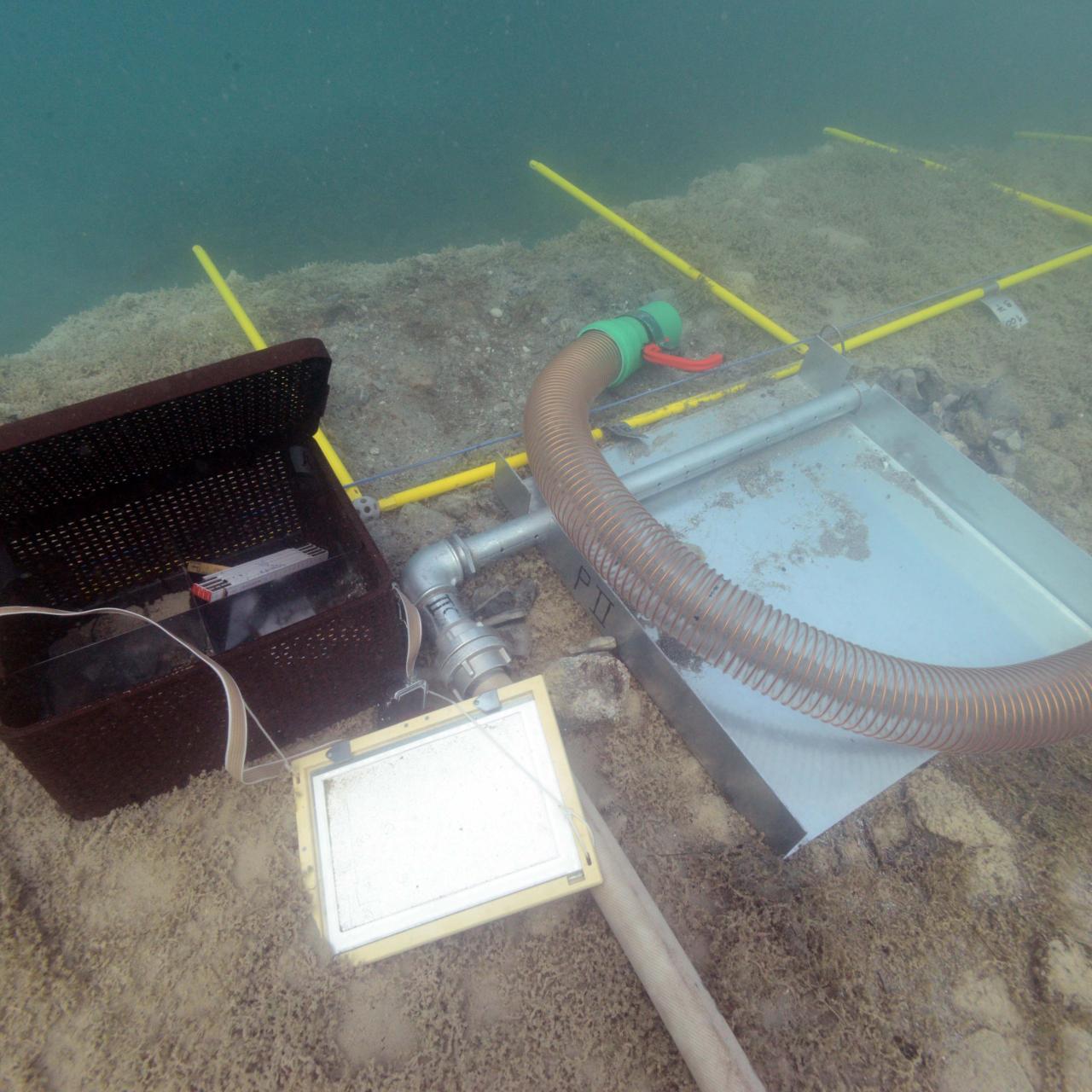

Eine unterwasserarchäologische Grabung in der Pfahlbausiedlung Seewalchen I stellte im Jahr 2015 den Auftakt des Projektes „Zeitensprung“ dar. Aus der Siedlung Seewalchen I, die als erste Pfahlbaustation im Salzkammergut 1870 entdeckt wurde, stammen bedeutende Funde aus der Kupferzeit (4000-3500 v.Chr.). 1957 wurde in einem zentralen Bereich eine tiefe Grube zum Turmspringen ausgehoben.

An den Wänden dieser Sprungturmgrube traten deutlich die Schichten und Pfähle des ehemaligen Pfahlbaudorfes hervor. Eine archäologische Dokumentation der Abbruchkanten (= Profile der Seeufersiedlung) war die Voraussetzung für eine Absicherung der Grubenwände, um das weitere Abbrechen von Sedimenten und prähistorischen Siedlungsresten zu verhindern. Das Kuratorium Pfahlbauten führte eine unterwasserarchäologische Testgrabung im März 2015 und die Hauptgrabung im Oktober 2015 in der Nordbucht des Attersees durch.

Die Testgrabung konnte mit Unterstützung von Dr. M. Mainberger (Hemmenhofen Training Centre for Inland Water Archaeology) durchgeführt werden. Nach dieser Vorbereitung begann die Hauptgrabungskampagne mit einem Team von archäologischen Forschungstaucher*innen, Konservatorinnen und Studierenden der Urgeschichte und Historischen Archäologie der Universität Wien am 5. Oktober 2015 und dauert bis zum 30. Oktober 2015. In einer vierwöchigen Kampagne wurde das Ostprofil der Grube unter Wasser dokumentiert, verschiedene Arten von Proben entnommen und eine Verschalung der Grube vorbereitet. Auf diese Weise konnte eine erste Stratigraphie einer der wichtigsten Siedlungen im Salzkammergut erarbeitet werden und ausreichend Material für verschiedene naturwissenschaftliche Untersuchungen (Palynologie, botanische Makrorestanalyse, Sedimentologie, Holzbestimmung und Dendrochronologie, C14-Datierungen) gewonnen werden.

Dieses Pilotprojekt hatte nicht nur das Ziel, eine Bestandssicherung der Sprungturmgrube Seewalchen am Attersee zu erreichen, sondern auch Strukturen und Kapazitäten aufzubauen, die es ermöglichen sollten, nachfolgend größere Projekte mit Ausgrabungen unter Wasser in Angriff zu nehmen.

Alles zu den Ausgrabungen an der Sprungturmgrube Seewalchen erfahren Sie auch in unserer ausführlichen Broschüre.

KONTAKTFORMULAR

Weitere Fragen zum Projekt?

Kontaktieren Sie uns und wir werden Ihre Nachricht sobald wie möglich bearbeiten.