Blog

Alleine auf Ausgrabung – Fischschuppe oder Blatt?

Die Freiluftsaison der Archäolog:Innen neigt sich ihrem Ende zu. Viele Kolleginnen und Kollegen ziehen sich über den Winter zurück in ihre natürlichen Lebensräume der diversen Institute, Bibliotheken, Depots und Museen.

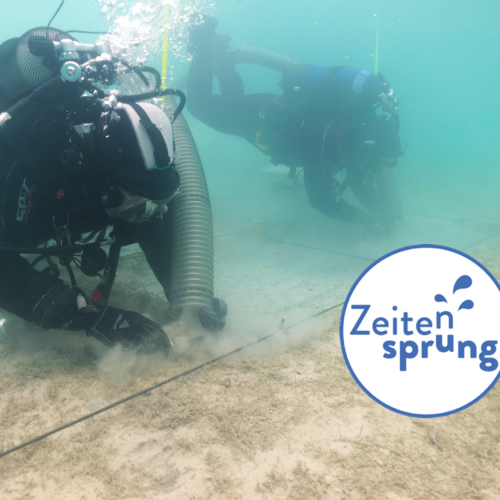

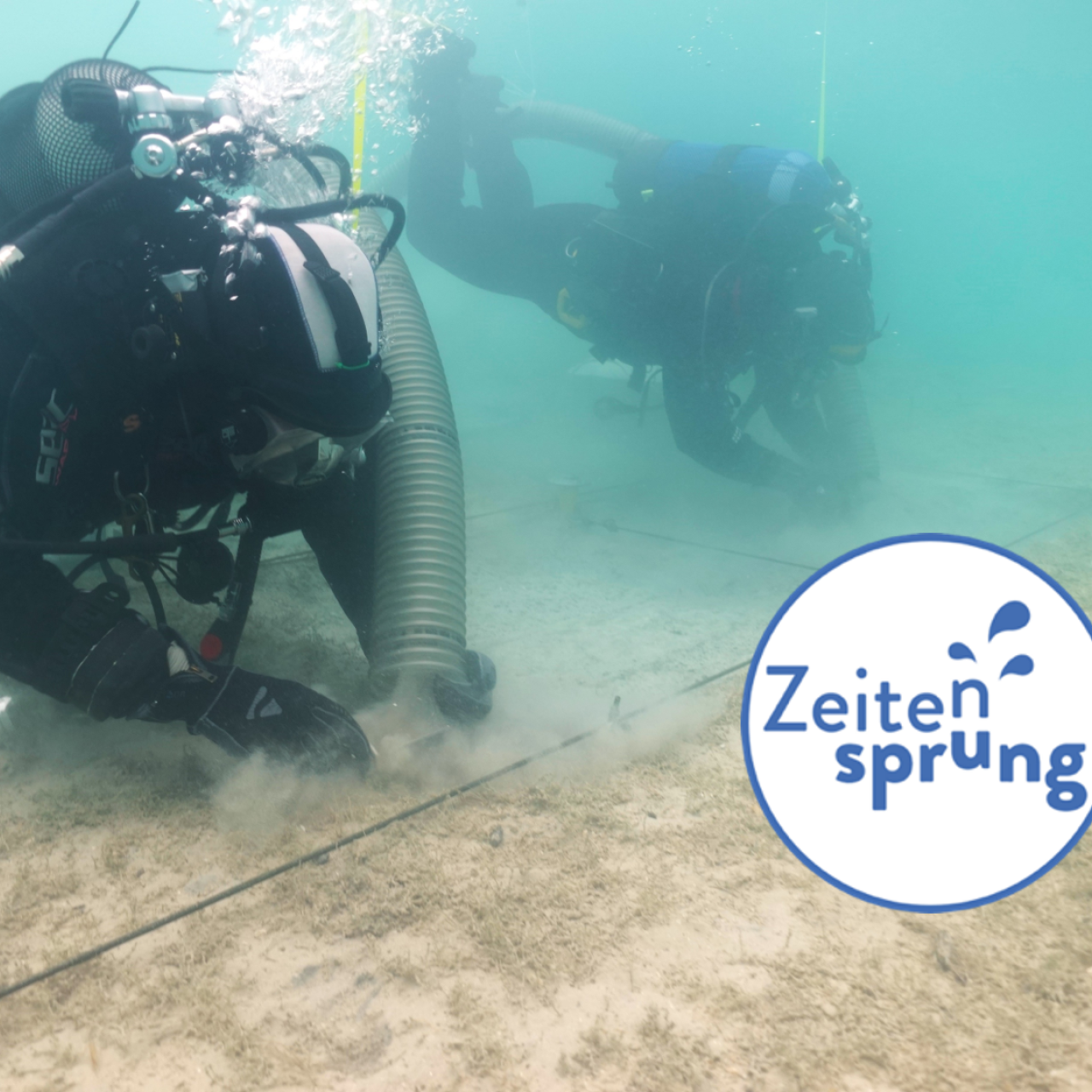

Die Freiluftsaison der Archäolog:Innen neigt sich ihrem Ende zu. Viele Kolleginnen und Kollegen ziehen sich über den Winter zurück in ihre natürlichen Lebensräume der diversen Institute, Bibliotheken, Depots und Museen. Auch ich bin zurück im Depot des Oberösterreichischen Landesmuseums in Leonding bei Linz und arbeite an der Auf- und Nachbearbeitung (und damit gleichzeitig an der Vorbereitung für kommende Kampagnen) unser diesjährigen Unterwasserausgrabung in Mooswinkel am Mondsee. Die Grabung wurde vom Kuratorium Pfahlbauten im Auftrag des Landesmuseums durchgeführt und ist Teil des Forschungsprojektes Zeitensprung. Die Funde befinden sich derzeit zur weiteren Bearbeitung und Konservierung in Linz.

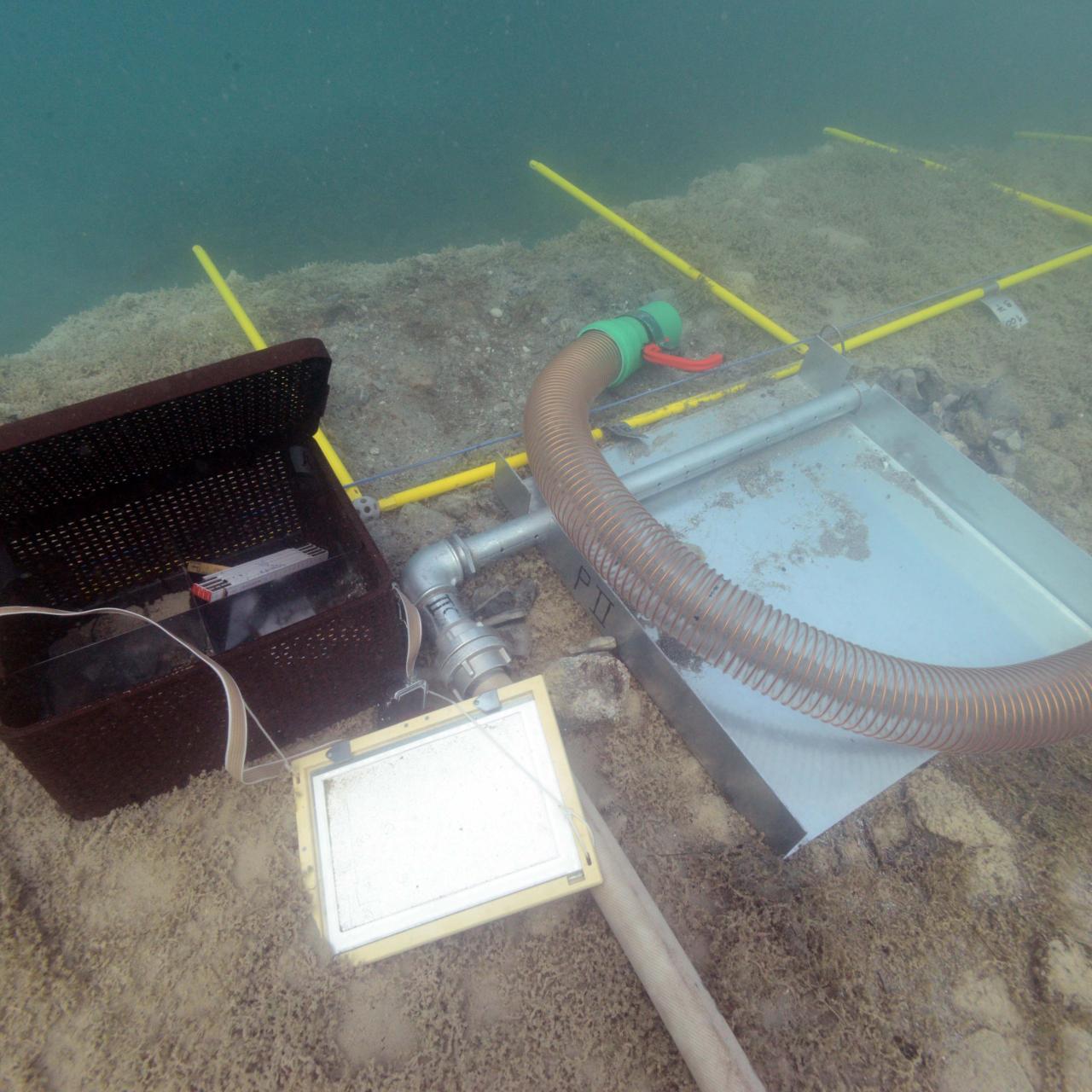

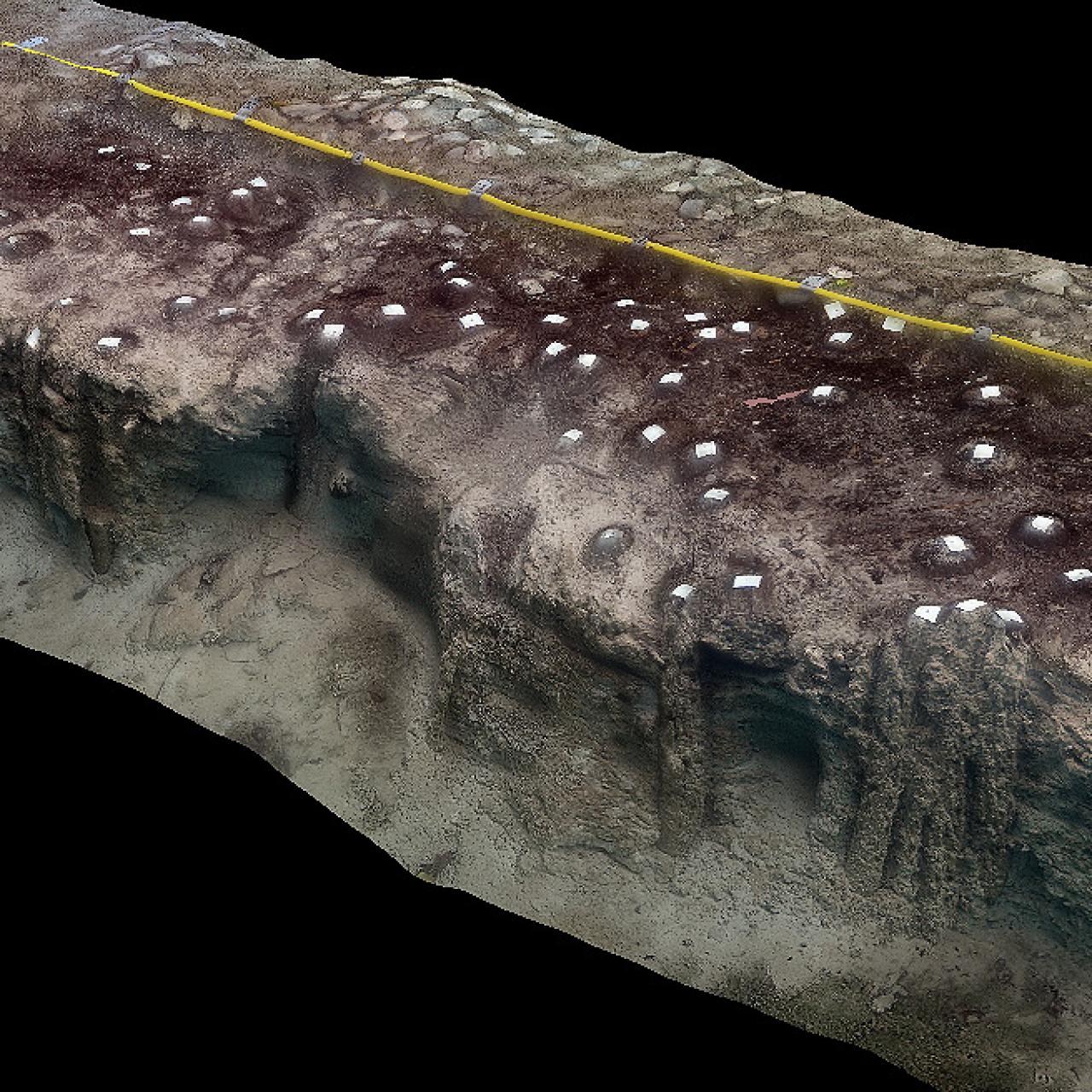

Während die Funde im Frühjahr geborgen und provisorisch verpackt wurden, erfolgt nun ihre Reinigung, die digitale Erfassung und Inventarisierung der Objekte, sowie gegeben falls eine Restaurierung und Konservierung. Bereits vor Ort in Scharfling, beim Bundesamt für Wasserwirtschaft, wurde die Keramik und die größeren Knochen aus den Tauchernetzen („Schlämmsäcke“) herausgeholt. In so einem Netz befindet sich das Aushubmaterial von der Grabung unter Wasser, welches unsere ForschungstaucherInnen innerhalb der ehemaligen prähistorischen Siedlung abtragen. Es sind also 6000 Jahre alte Seeboden-Sedimente in dem sich der Müll der ehemaligen UferbewohnerInnen befindet. Wir Archäolog:Innen bezeichnen das gerne als Kulturschicht – klingt besser.

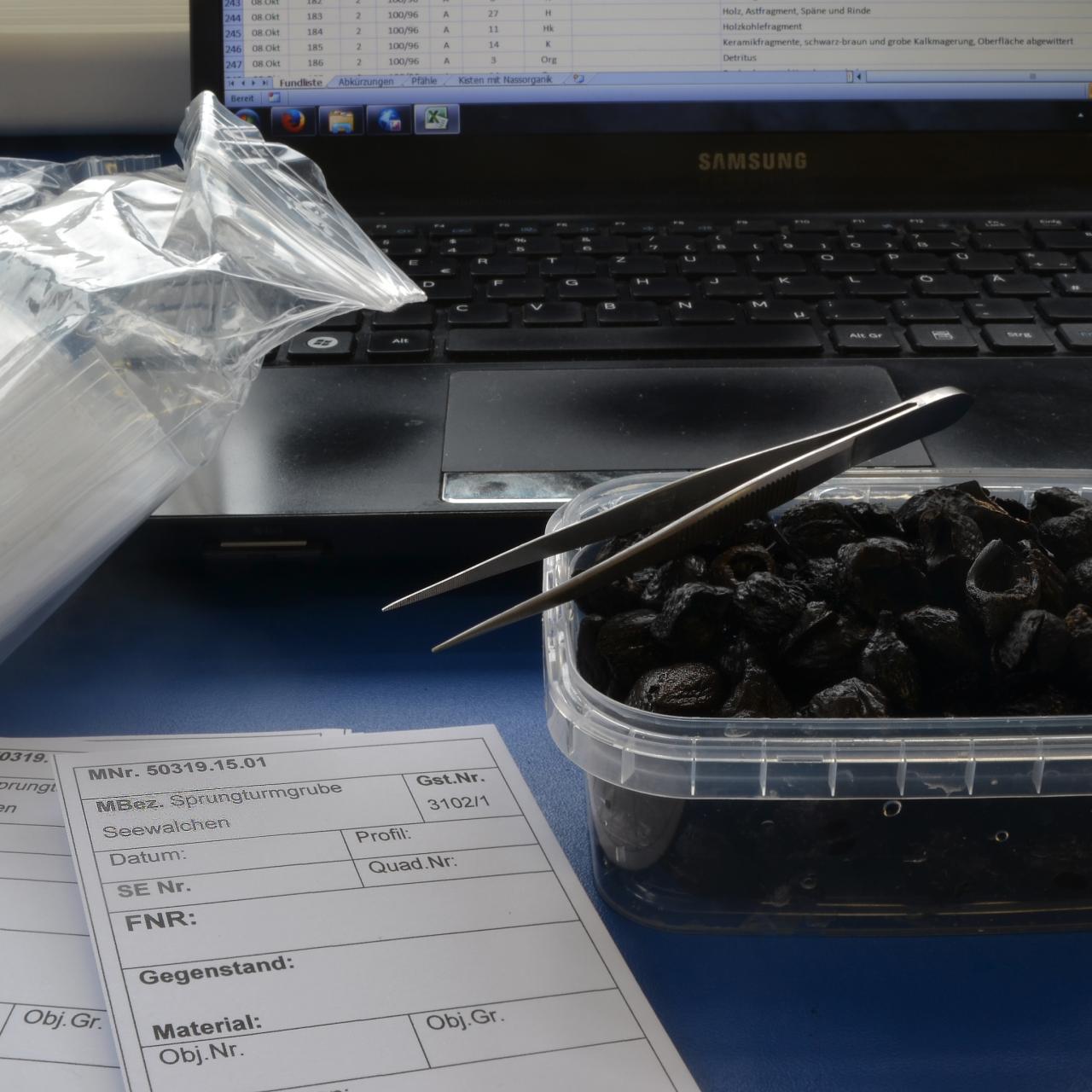

Die ausgelesenen Keramik- und Knochenfunde wurden bereits während der Grabung unter kontrollierten Bedingungen getrocknet und werden nun archäologisch bzw. archäozoologisch weiter untersucht. Das restliche Schlämmsack-Material haben wir unter konstanten, kühl und feuchten Bedingungen aufgehoben. Meine Arbeit ist es nun vor allem diese Schlämmsack-„Reste“ zu bearbeiten. Darin ist nämlich noch zahlreiches Fundmaterial enthalten. Vor allem qualitativ überragende Organik hat sich sehr gut erhalten, welche ich in hingebungsvoller Erbsenzählerei auslese und erfasse. Dafür wurden die Materialreste der Kulturschichten von den Konservator:Innen des Museums gefriergetrocknet und ihnen somit die restliche Feuchtigkeit entzogen. Mit dem trockenen Material lässt es sich viel leichter arbeiten. Ich brauche zwar im Schnitt immer noch zwei bis drei Stunden bis ich einen Sack durchgesehen habe, aber ich kann viel genauer arbeiten und erfasse mehr organisches Kleinmaterial.

Alles fühlt sich an wie eine Ausgrabung, nur, dass ich diesmal mit dem Fundmaterial „alleine“ bin. Die essentiellen Fragen sind jedoch die Selben: Fischschuppe oder Blatt, Holzkohle oder verkohltes Getreidekorn, und Knochen oder Ast? Fast alle Sinne sind in den Entscheidungsfindungen beteiligt. Während Radio Oberösterreich die Hits spielt, versuche ich mich nicht allzu oft zu verzählen und philosophiere über das Fundmaterial:

- Was bedeuten die vielen Knochenreste von Fröschen und Kröten aus den Schlämmsäcken? Wurden die Tiere gegessen oder starben sie eines natürlichen Todes? Und was bleibt bei einem natürlichen Krötentod vom Leichnam über?

- Warum sind fast alle größeren Bachmuschel-Reste schräg abgehackt? Wollte man diese so schnell wie möglich öffnen oder bekommt man so den größten Anteil heraus? Und wenn ja, war der Inhalt als Speise für die Menschen oder die Tiere gedacht?

- Warum sind bestimmte Knochen so häufig und andere fehlen komplett? Und wieso sind Tierzähne verhältnismäßig so selten unter den Überresten?

- Warum finde ich (noch) keine Zehen- und Fingernägel der PfahlbauerInnen im urgeschichtlichen Müll?

- Kann sich ein Fisch von sich aus „häuten“ bzw. kann dieser seine Fischschuppen auf natürliche Art und Weise verlieren? Welche Lebewesen, neben Muscheln und Fischschuppen, bilden ebenfalls Jahresringe aus, die auf das Alter des Tieres deuten?

- Wie gesund waren die Tiere der PfahlbauerInnen? Welche Würmer und Krankheiten stecken in den gefundenen Exkrementen?

- Haben Haselnüsse „Sollbruchstellen“? Kann man an der Stärke der Haselnussschale ein ertragreiches Jahr feststellen?

- Könnte man die geborgenen Pflanzen- und Samenreste einfach wieder in die Erde einsetzen und würden diese keimen?

- Und wie vermehrt bzw. bestäubt sich eigentlich ein Apfelbaum? – Wo ist das Schulwissen, wenn man es braucht?

Ich bin sicher, dass es für einige dieser Fragen bereits Antworten bzw. gute Erklärungen gibt und für andere werden weitere Bearbeiter:Innen versuchen welche zu finden. Ich bin schon gespannt welche Antworten die Untersuchungen an dem Material, das ich gerade herauslese, erbringen werden. Und bis dahin, ist auch noch genug zu tun im Depot!

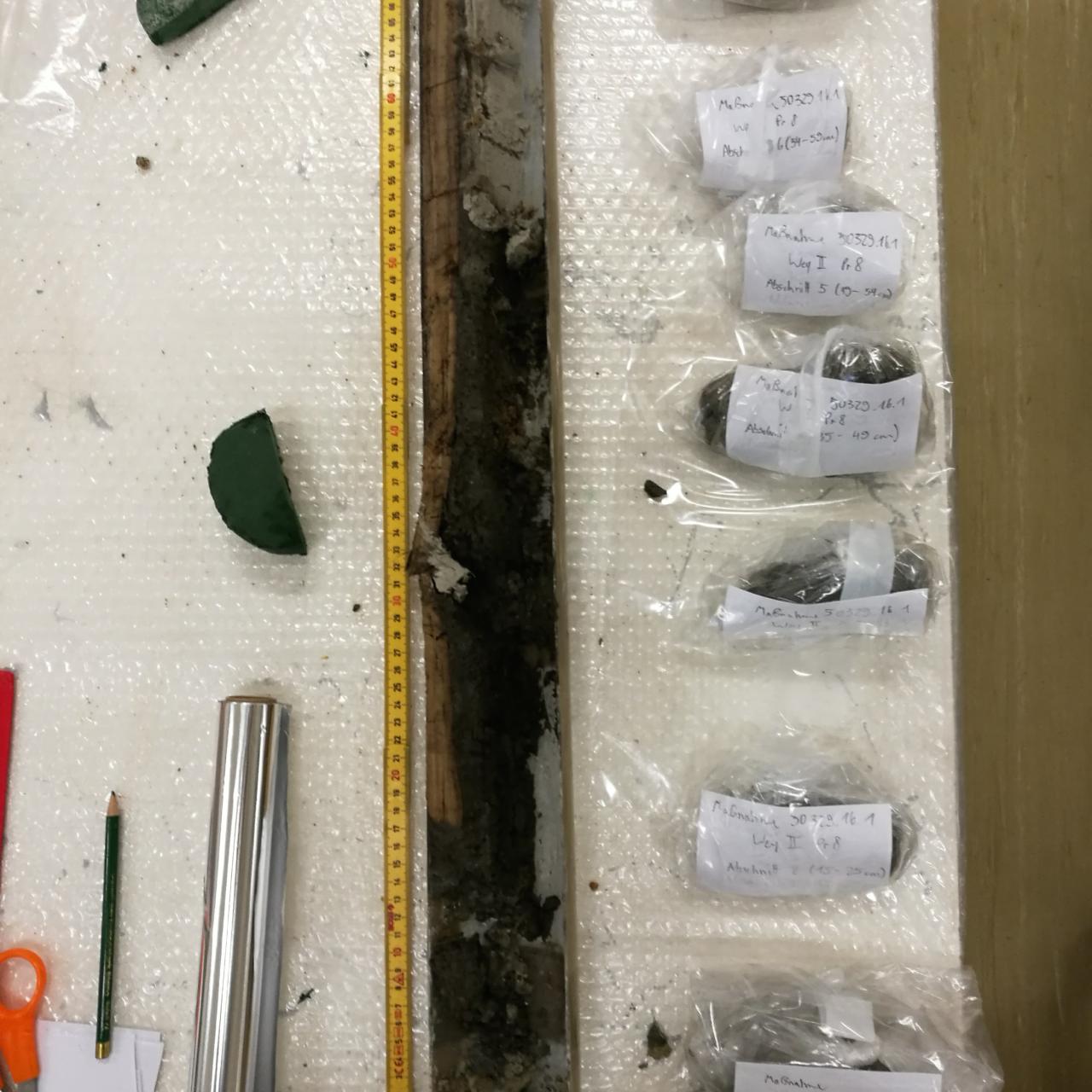

Hier liegen meine herausgesuchten Schätze und warten auf ihre weitere Bearbeitung.

Etwas gefriergetrocknetes Material aus einem Schlämmsack.

Das herausgelesene Fundmaterial aus einem Schlämmsack.

Zahlreiche 6000 Jahre alte Fischwirbel sind in den Kulturschichten in Mooswinkel erhalten.

Gebisse und Zahnreste von prähistorischen Fischen geben Aufschluss über gefischte Arten im Mondsee.

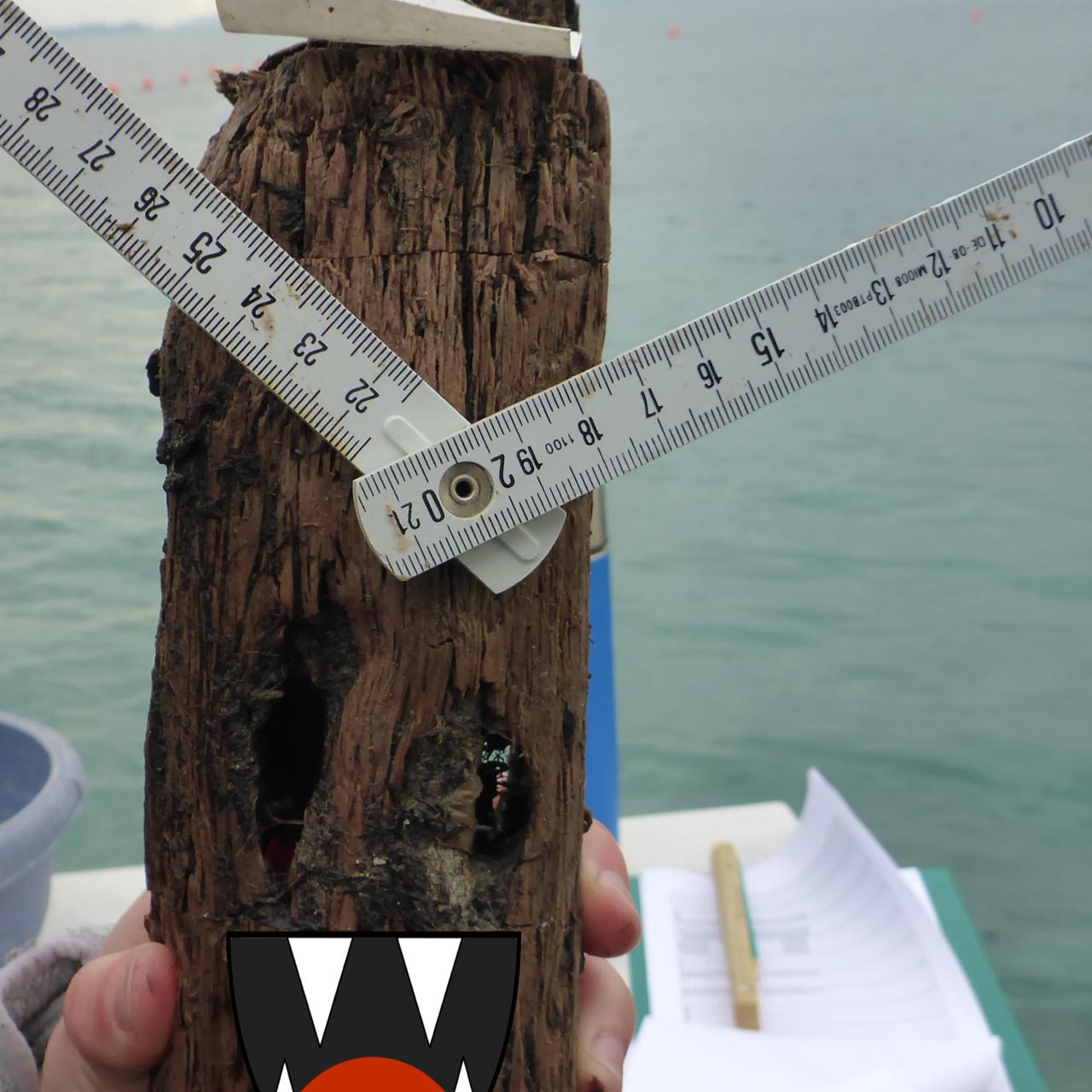

Warum sind fast alle größeren Bachmuschel-Reste schräg abgehackt?