Archäologie im Stall: Warum 5.500 Jahre alter Dung ein Schatz für die Forschung ist.

In diesem Blogbeitrag öffnen wir die Türen zu einem ungewöhnlichen archäologischen Schatz: uraltem Tierdung aus dem Neolithikum. Archäobotaniker Thorsten Jakobitsch analysiert darin winzige Pflanzenreste, Pollen und sogar Insektenflügel, die im Dung von Rindern, Schafen und Ziegen überdauert haben. Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Forschung – und ein Beweis dafür, dass selbst der älteste Mist noch Gold wert sein kann.

Archäologie im Stall

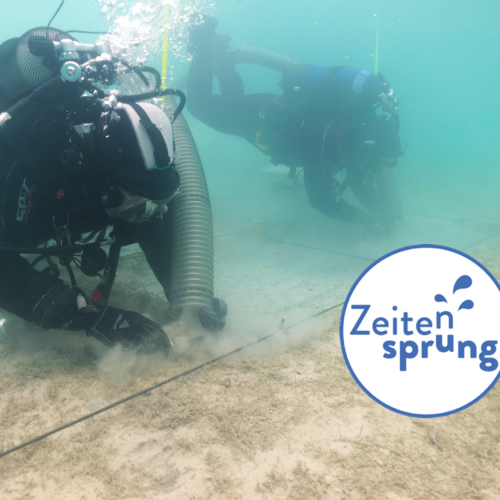

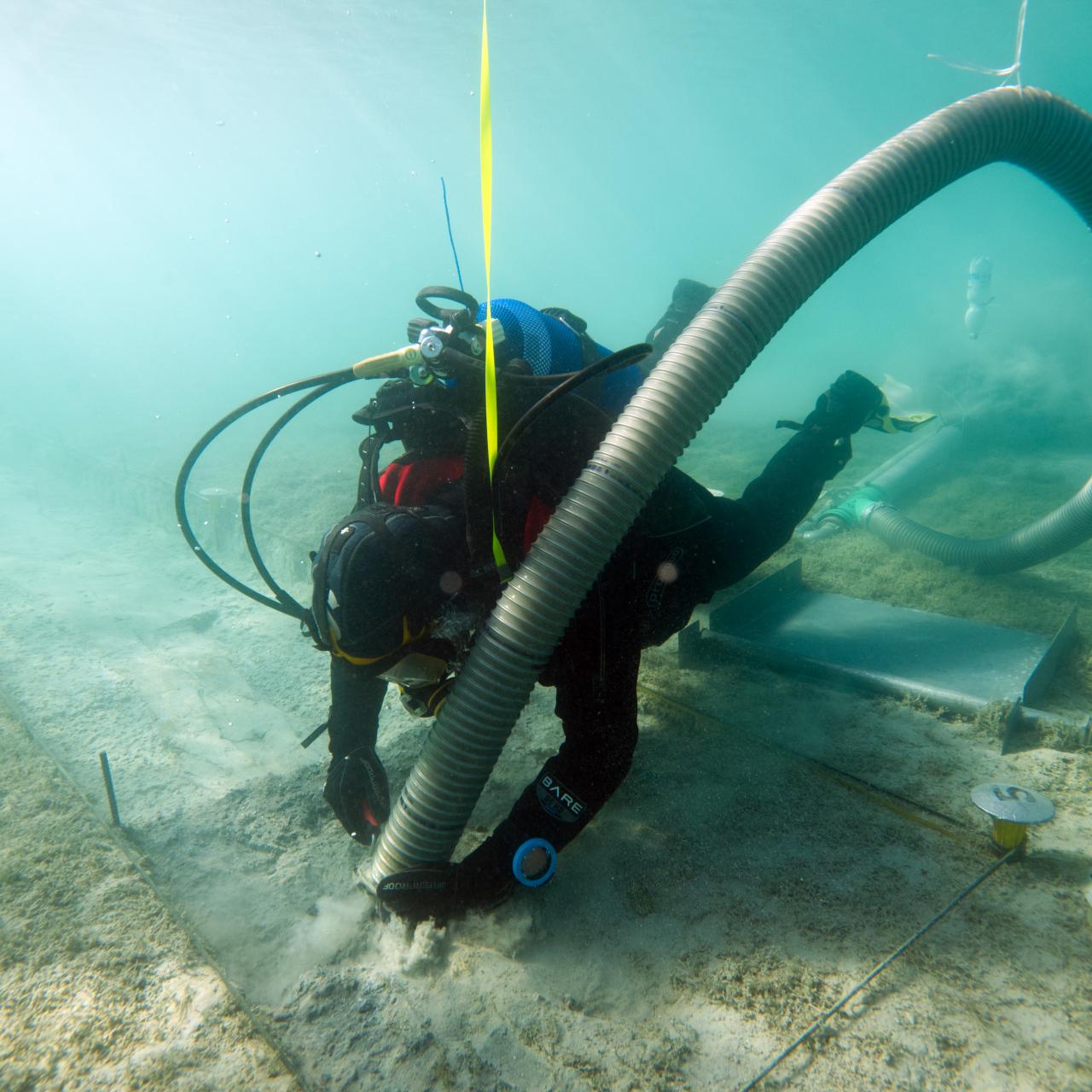

In unserem Pfahlbauten-Blog berichten wir viel über unsere Tätigen, wenn wir direkt vor Ort sind und eine Ausgrabung oder Prospektion unter Wasser gerade voll im Gange ist. Doch was passiert, sobald eine Feldkampagne abgeschlossen ist? Hierzu haben wir weniger Beiträge verfasst und möchten zukünftig gerne mehr Einblicke hinter die Kulissen der aktuellen Forschung bieten.

Wir beginnen mit der Vorstellung des Forschungsfeldes der Archäobotanik:

Archäobotanik ist ein Forschungszweig der Archäologie, der sich mit Pflanzenresten aus vergangenen Zeiten beschäftigt. Dazu gehören Samen, Früchte, Holz, Pollen, Blätter oder sogar verkohlte Pflanzenreste, die bei Ausgrabungen gefunden werden. Archäobotaniker:innen untersuchen diese Überreste, um herauszufinden, welche Pflanzen Menschen früher sammelten, anbauten, verarbeiteten oder als Baumaterial oder Tierfutter nutzten. So lassen sich Rückschlüsse auf Ernährung, Landwirtschaft, Umweltbedingungen und sogar auf kulturelle Praktiken ziehen.

Kurz gesagt: Archäobotanik hilft uns zu verstehen, wie Menschen in der Vergangenheit mit Pflanzen lebten – und wie sie ihre Umwelt gestalteten.

Im Forschungsprojekt Zeitensprung ist das Österreichische Archäologische Institut einer unserer Forschungspartner und vor allem Archäobotaniker Thorsten Jakobitsch unser Ansprechpartner. Er untersucht nicht nur die Pflanzenreste aus den Kulturschichten der Zeitensprunggrabungen. Er hat auch diverse erhaltene Tierkotreste aus den prähistorischen Sedimenten genauer unter die Lupe genommen. Dabei untersucht Thorsten, wie Tierdung aus spätneolithischen Pfahlbausiedlungen Einblicke in historische Waldnutzung und Viehwirtschaft geben kann.

Winterliche Stallszene in einem prähistorischen Pfahlbaudorf.

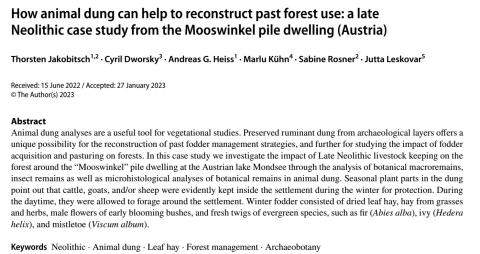

Gemeinsam mit dem Österreichischen Archäologischen Institut, der Universität für Bodenkultur Wien und der Universität Basel analysierte er botanische Makroreste, mikroskopische Pflanzenstrukturen sowie Insektenreste aus erhaltenem Rinder- und Schaf- oder Ziegendung der Fundstelle „Mooswinkel“ am Mondsee (Oberösterreich). Solche gut erhaltenen organischen Proben sind äußerst selten und erlauben außergewöhnlich detaillierte Rückschlüsse auf Futterstrategien und die Nutzung des umliegenden Waldes vor über 5.500 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Tiere im Winter innerhalb der Siedlung gehalten und mit einer Kombination aus Laubheu, Gras- und Kräuterheu sowie frischen immergrünen Zweigen – etwa Tanne, Efeu und Mistel – gefüttert wurden. Zudem weisen Spuren von Hasel- und Erlenkätzchen, Brombeersamen und Holzkohle im Dung darauf hin, dass das Vieh tagsüber in der Umgebung weidete. Besonders bedeutend ist der Nachweis gezielter Laubfuttergewinnung durch das Abschneiden belaubter Zweige (Schneiteln) von Ulme, Buche und anderen Arten – ein klarer Hinweis auf frühe Formen von Waldmanagement im Neolithikum.

Seine Forschungen liefern somit neue Erkenntnisse darüber, wie neolithische Gemeinschaften durch Viehhaltung, Futterbeschaffung und Holznutzung ihre Umwelt aktiv formten und nachhaltige Strategien entwickelten, um ihre Tiere über den Winter zu versorgen.

Wer mehr darüber erfahren will, findet hier die dazugehörige Fachliteratur: