Ein Strahl sagt mehr als tausend Worte – mit pRFA auf Spurensuche

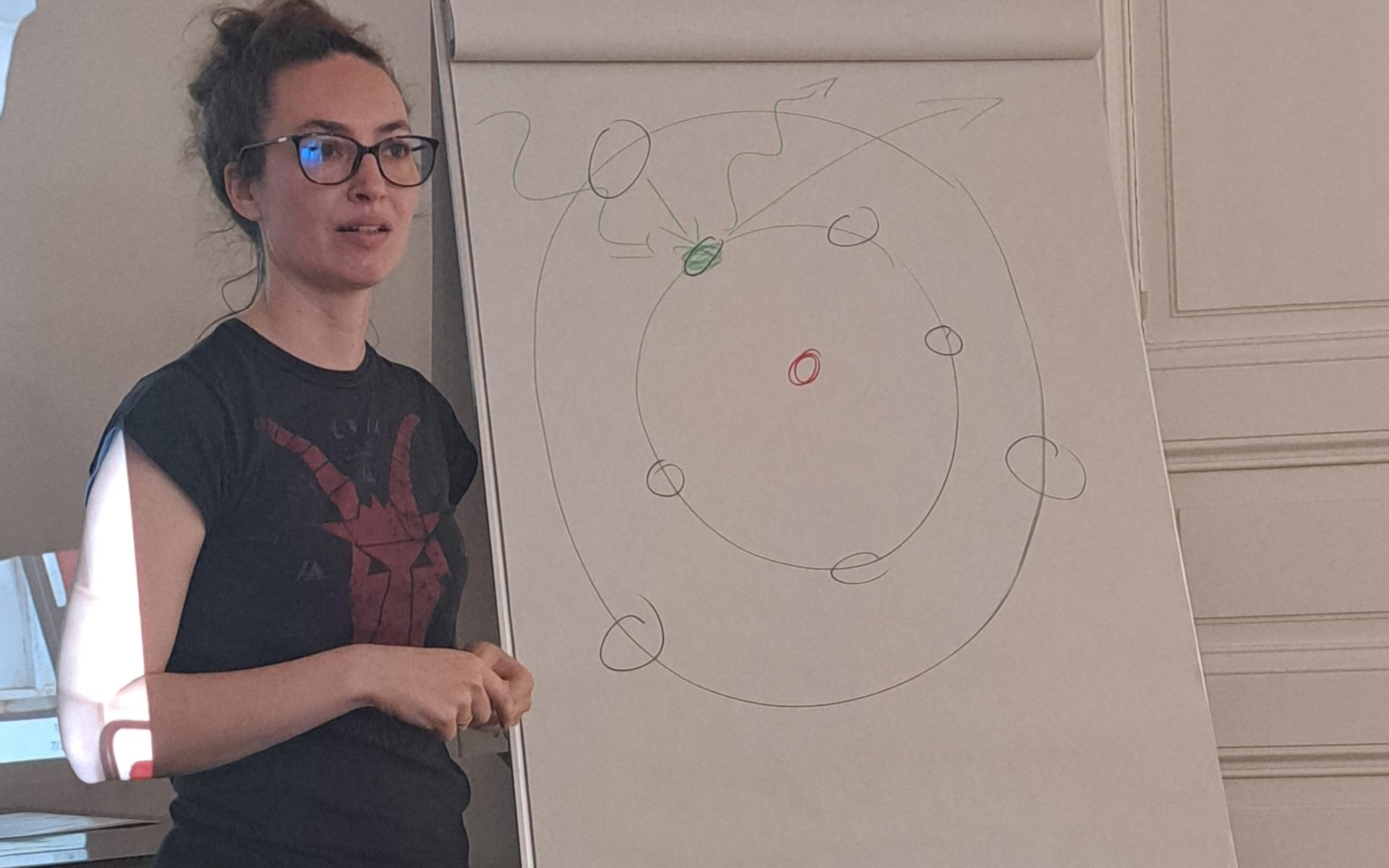

Michalela Schauer stellt ihre Lieblingsmethode zur chemischen Untersuchung von Materialien, die portable Röntgenfluoreszenzanalyse (kurz pRFA) vor.

Ein Strahl sagt mehr als tausend Worte – mit pRFA auf Spurensuche

Hallo liebe Welt! Mein Name ist Michaela Schauer. Seit Anfang Juli 2025 bin ich Kuratorin für die Kupfer- bis Mittlere Bronzezeit – also die Zeit von ca. 4.500 bis ca. 1.200 v. Chr. – am Naturhistorischen Museum Wien (NHMW). In diesem Rahmen betreue ich die Funde aus Pfahlbausiedlungen, die auch im diesjährigen FFG Talentepraktikum bearbeitet wurden.

Ich bin also quasi genauso neu im Haus – und profitierte sehr von den vielen Führungen, die Teil des Rahmenprogramms im Praktikum waren. So lernte ich gleich zu Beginn viele Abteilungen kennen. Außerdem machte es mir riesige Freude, meine lieben Kolleginnen, die das Praktikum hauptverantwortlich leiteten, dort zu unterstützen, wo ich kann.

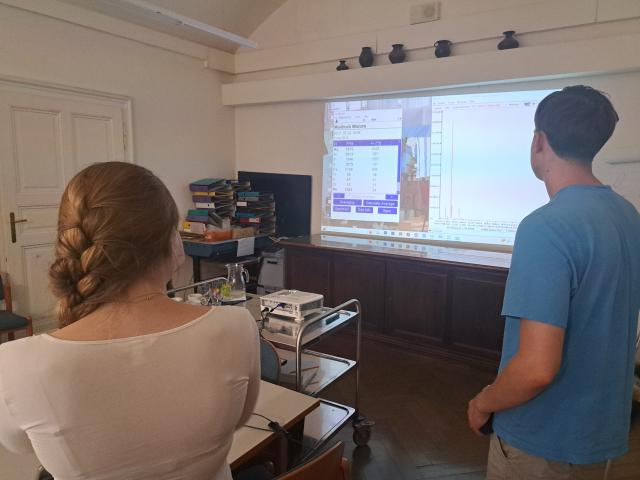

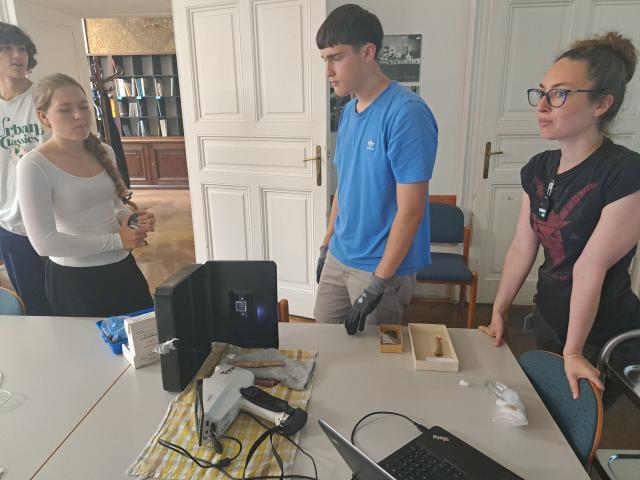

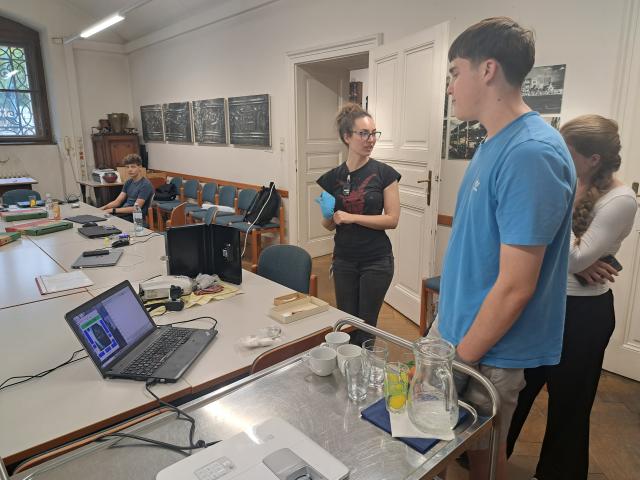

In der zweiten Praktikumswoche durfte ich zum Beispiel meine Lieblingsmethode zur chemischen Untersuchung von Materialien vorstellen und demonstrieren: die portable Röntgenfluoreszenzanalyse (kurz pRFA). Mit dieser Methode senden wir Röntgenstrahlen auf ein Objekt, wodurch sich analysieren lässt, welche chemischen Elemente darin enthalten sind. Denn die Atome im Material geben bei der Bestrahlung charakteristische Röntgenfluoreszenz ab die das Gerät erfasst wandelt. So wissen wir, wie viel von einem bestimmten Element in einer Probe enthalten ist. Keine Sorge: Die Strahlung ist sehr gering und tritt nur während der Messung auf – radioaktiv ist da gar nichts! Dennoch muss man natürlich den Strahlenschutz beachten, damit niemandem etwas passiert.

Mit Hilfe der pRFA lässt sich zum Beispiel herausfinden, wie – und oft auch wo – ein Objekt hergestellt wurde. Ich verwende sie vor allem bei Keramik: So kann ich bestimmen, welches Rohmaterial verwendet wurde. Stammen die Tone direkt aus der Umgebung der Fundstelle, vielleicht sogar aus dem Garten hinter dem Haus? Oder wurde Material von weiter entfernt herbeigeschafft, etwa von einem Fluss? Haben alle Gefäße einer Siedlung denselben Ton benutzt – oder gibt es welche, die „einfach anders“ sind?

Besonders spannend sind dabei auffällige Objekte: Wurde ein wunderschön verziertes, ungewöhnliches Gefäß etwa durch Austausch an den Fundort gebracht? Oder ist vielleicht die Person, die wusste, wie man es herstellt, selbst zugezogen?

Am meisten faszinieren mich aber gerade jene Gefäße, die auf den ersten Blick ganz alltäglich wirken – die man bei teuren Laboruntersuchungen oft gar nicht analysieren würde, weil sie als „typisch“ für eine Fundstelle gelten. Doch genau diese sogenannte Gebrauchskeramik war es, was die Menschen damals täglich benutzt haben – wie wir heute unsere Lieblingstasse für den Morgenkaffee. Jeder Gegenstand ist persönlich und erzählt seine eigene Geschichte. Er ist eingebettet in den Alltag. Viel näher kann man den Menschen von damals kaum kommen!

Und oft bieten gerade diese unscheinbaren Objekte große Überraschungen: So konnte ich schon mehrmals Kochtöpfe identifizieren, die nicht vor Ort produziert worden sind. Was das bedeutet? Darüber rätsel ich noch immer... Also, falls jemand eine gute Idee hat immer her damit!