Der Blick über den Dorfzaun! Ein neues Modell für das Leben am, auf und mit dem Wasser in der Pfahlbauzeit.

Zwei unserer Kolleginnen aus der Schweizer Pfahlbau-Forschung berichten von einem neuen Denkmodell, in welchem Wasserwelten verbinden statt zu trennen.

Pfahlbauten werden oft als Dörfer mit Reihenhäusern beschrieben und abgebildet, in denen sich selbst versorgende Kleinfamilien wohnen. Die umzäunten Dörfer sind von einem abgegrenzten Gebiet umgeben, in welchem gewirtschaftet wird. Alles ist sauber, nah, überschaubar und genügt sich selbst. Dieses idyllische Bild hat mehr mit unseren eigenen Vorstellungen zu tun die in die Vergangenheit übertragen werden, als mit archäologischen Beobachtungen.

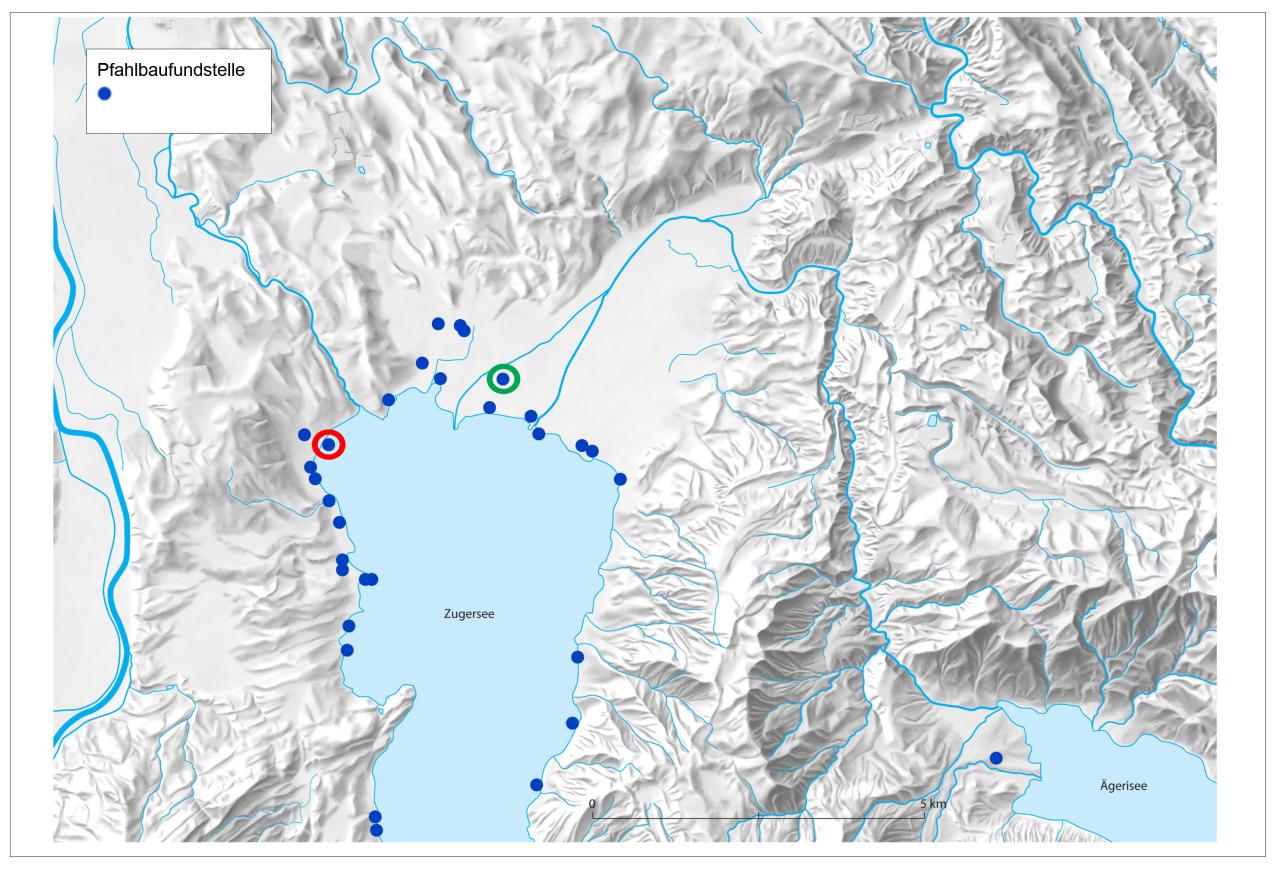

Die Fragwürdigkeit dieser Vorstellungen wird uns durch die konkrete Arbeit an Pfahlbaufundstellen am Zugersee (Schweiz) immer deutlicher. Die Fundstellen reihen sich sehr dicht im flachen Bereich des Nord- und Westufers. Selbst wenn nur einige dieser Orte gleichzeitig bewohnt waren, kann das alte Modell nicht funktionieren, sie liegen so dicht zusammen, dass sich keine ausreichend grossen abgegrenzten Wirtschaftsgebiete bilden lassen.

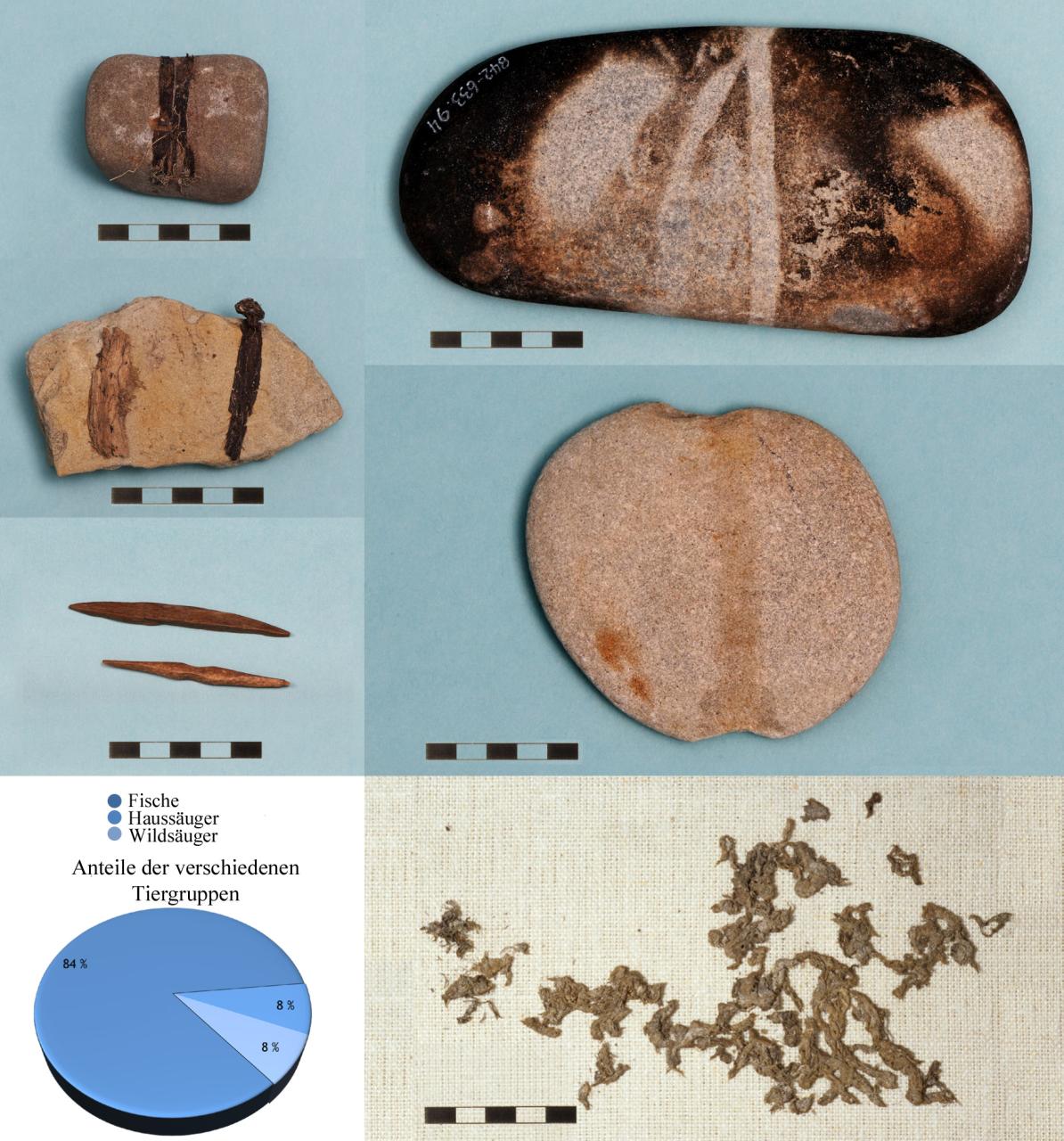

Neue Vorstellungen, die nichts mehr mit dem idyllischen selbstversorgenden Pfahlbaudörflein zu tun haben, können wir an zwei Fundstellen entwickeln, die wir aktuell erforschen. In Cham-Eslen stand ein einzelnes Gebäude auf einer Untiefe. Netzsenker, Fischknochen, Einbaumteile und Ofenreste lassen an eine nur zu bestimmten Jahreszeiten bewohnte Fischerhütte denken, in der auch Fisch geräuchert wurde. Zug-Riedmatt dagegen ist ein Wohnplatz im Delta der Lorze. Hier kennen wir nur einen kleinen Ausschnitt, dieser wurde dafür aber besonders gründlich unter die Lupe bzw. das Mikroskop genommen. Dabei wurde unter anderem ein Knochenhaufen untersucht, der sich vor allem aus Hirsch-, Fisch- und Froschknochen zusammensetzte, alles Tiere, die im Frühjahr/Frühsommer gejagt wurden. Unmittelbar darüber stellten wir dichtgepackte Lagen mit Felchenschuppen fest, Hinweise auf Fänge in mehreren Wintern. Die Abfolge auf kleinstem Raum und in kurzer Zeit zeigt die Vielschichtigkeit und Beweglichkeit täglicher und jahreszeitlicher Tätigkeiten– es war mitnichten alles gleichförmig!

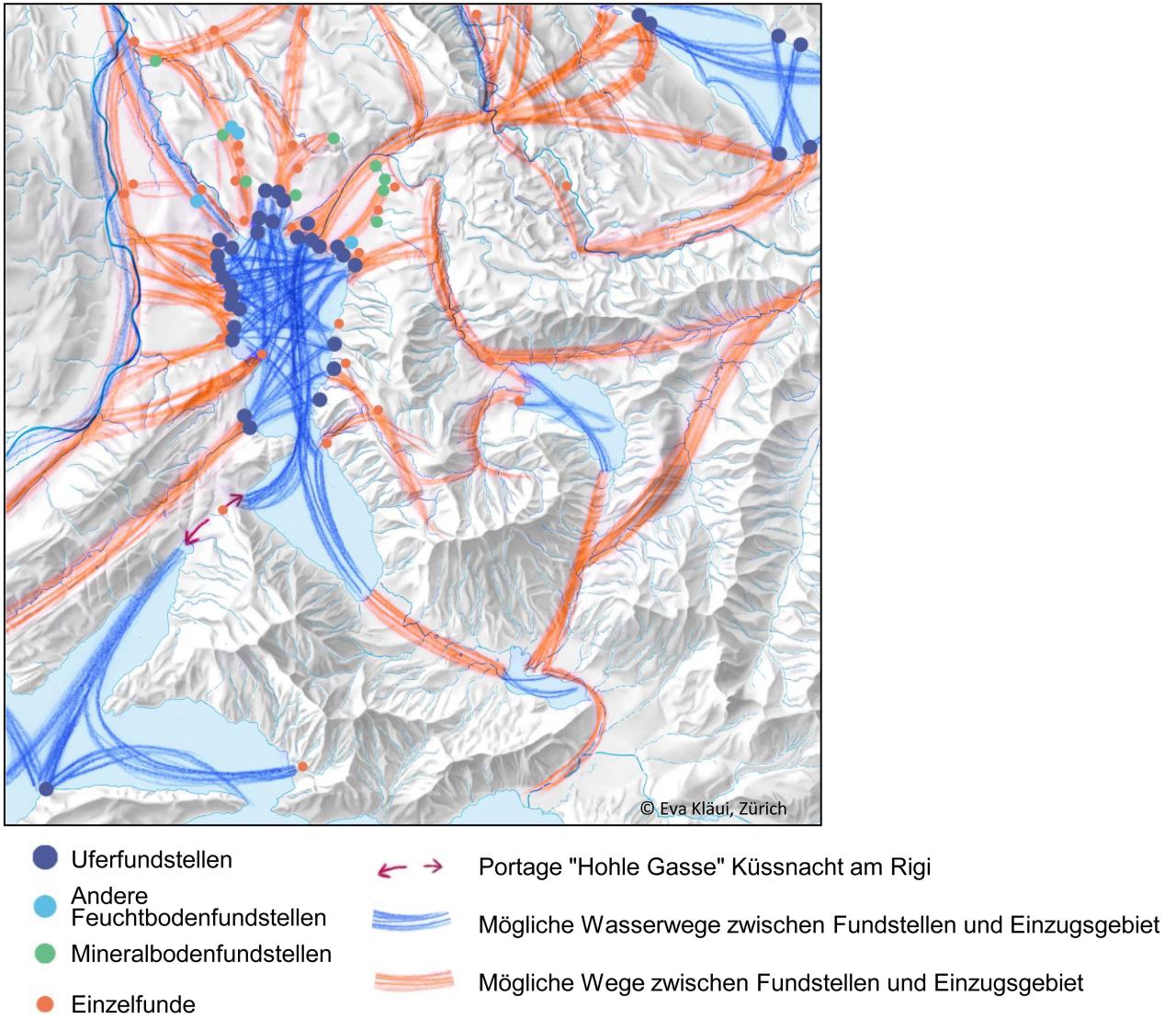

Unser neues Denkmodell trägt diesen Tatsachen Rechnung. Es entsteht, wenn wir den gesamten Seebereich und sein Umland als Bezugsgrösse einer Bevölkerungsgruppe betrachten: Eng benachbarte Siedlungsplätze können durchaus gleichzeitig sein und teilweise und zeitweise von den gleichen Menschen bewohnt werden. Wenn die Beziehungen in den Gemeinschaften nicht hauptsächlich ortsgebunden sind, können Menschen zu unterschiedlichen Jahreszeiten an verschiedenen Orten ihren Tätigkeiten nachgehen. Der See wird zur Drehscheibe, der Fluss zur Verkehrsachse und die erfassten Wohnplätze zu Toren und Verknüpfungspunkten zwischen den Wasser- und Landwelten. Damit eröffnet sich für die Menschen der Pfahlbauten ein deutlich grösserer Raum, Abgrenzungen sind nicht so wichtig und die Wasserwelten verbinden statt zu trennen.