Gedanken zum Pfahlbauten-Blog im Jahr 2018

Der Pfahlbauten-Blog hatte 2018 nicht sein stärkstes Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe und manche davon sind in der Wissenschaftskommunikation leider gar nicht selten.

Unser Blog ist wieder nominiert bei Reiner Korbmanns Wahl zum Wissenschaftsblog des Jahres. Einerseits erfüllt mich das mit Stolz, denn immerhin sind wir nun seit drei Jahren kontinuierlich dabei. 2016 schafften wir Bronze, 2017 gelang uns eine Platzierung in den Top Ten. Da kann man schon stolz sein. Andererseits bedeutet diese Wahl für mich immer einiges an Arbeit über die Feiertage. Und weil ich so viele Bufferposts schon lange nicht mehr in der Schublade habe, bedeutet es außerdem, Kolleg:Innen und Partner:Innen anzufragen, ob sie denn nicht vielleicht doch noch rasch was schreiben könnten. Die meisten von ihnen gehen eh schon unter in Arbeit, und gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, wo es selbst bei jenen Leuten ruhiger wird, die sonst nur rotieren, mag ich nicht wirklich diejenige sein, die mit einem Anliegen daherkommt. Man könnte ja meinen, ich müsste das so langsam vorbereitet haben, aber gerade in diesem Jahr habe ich wirklich nicht mit einer Nominierung gerechnet. Wir waren als Top Ten-Platzierung 2017 nicht automatisch auf der Shortlist für 2018 und ehrlich gesagt, war die Performance des Pfahlbauten-Blogs heuer nicht die beste.

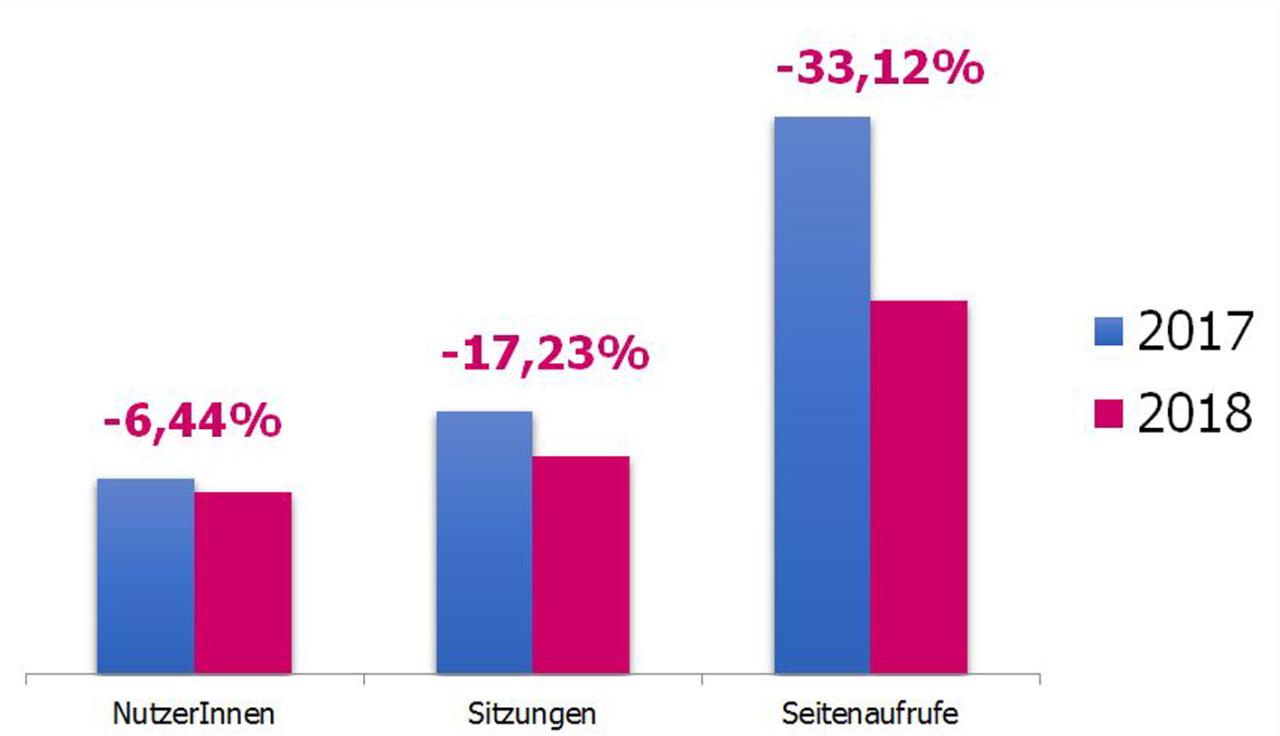

Unser Blog ist das wichtigste Kommunikationsmittel, das wir haben. Mit ihm alleine erreichten wir im Jahr 2017 etwa 7.500 LeserInnen. Im Jahr 2018 waren es nur noch rund 6.500. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie z. B. zusätzliche Agenden, um die ich mich letztes Jahr vorübergehend kümmern musste, oder die fehlende Entlastung durch eine sehr talentierte Kollegin, die mir oft zur Seite springt, wenn Not an der Frau ist, und die nun glücklicherweise wieder da ist. Es hat unter anderem aber auch mit der geringeren Zahl der Blogposts zu tun. 32 werden es bis Jahresende wohl sein, während es im Vorjahr 49 waren. Anders war zudem deren Inhalt. Während wir z.B. aus den beiden Ausgrabungs-Kampagnen in Weyregg 2017 ganze 20 Postings hatten, von denen sich die meisten mit dem Grabungsfortschritt unter Wasser beschäftigten, waren es in der einen Kampagne 2018 in Mooswinkel nur fünf und deren Inhalt bezog sich, genau betrachtet, viel mehr auf die Arbeitsabläufe an Land und nicht so sehr auf unseren Erkenntnisgewinn. Natürlich ist es interessant, wie wir arbeiten. Aber wenn wir nur solche Postings haben, wird es rasch langweilig.

Ich schreibe das hier so unverblümt, weil es selbst in unserem Team – nach drei Jahren noch immer – gelegentlich die Sorge gibt, ob man so offen überhaupt kommunizieren sollte, ob man nicht mit manchen Informationen verhaltener an die Öffentlichkeit gehen sollte, und ob sich die Arbeit, die man in so einen Blog steckt, eigentlich lohnt. All jene unter Euch LeserInnen also, die selbst über Wissenschaft bloggen und im KollegInnenkreis immer mal wieder gegen Windmühlen kämpfen, dürfen gerne wissen: Es ist auch für mich nicht immer einfach. Auch ich muss immer wieder neu überzeugen, Dinge wiederholen, die ich längst glaubte, rübergebracht zu haben.

Natürlich ärgere ich mich dann im ersten Moment, aber ich bemühe mich, das zu überwinden. Ich weiß nämlich ganz genau, dass niemand in unserem Umfeld so agiert, um mir oder meiner Arbeit oder unserer Organisation zu schaden. Im Gegengeil. Meist haben die Leute gerade diese Sorge, sie könnten sich selbst, dem Schutz unserer Pfahlbauten oder unserer Forschung mit zu viel Transparenz Schaden zufügen, oder indem sie kostbare Zeit, die dann für die Forschung fehlt, in etwas investieren, das am Ende gar nichts bringt.

Also erkläre ich zum (gefühlt) millionsten Mal und (hoffentlich) geduldig,

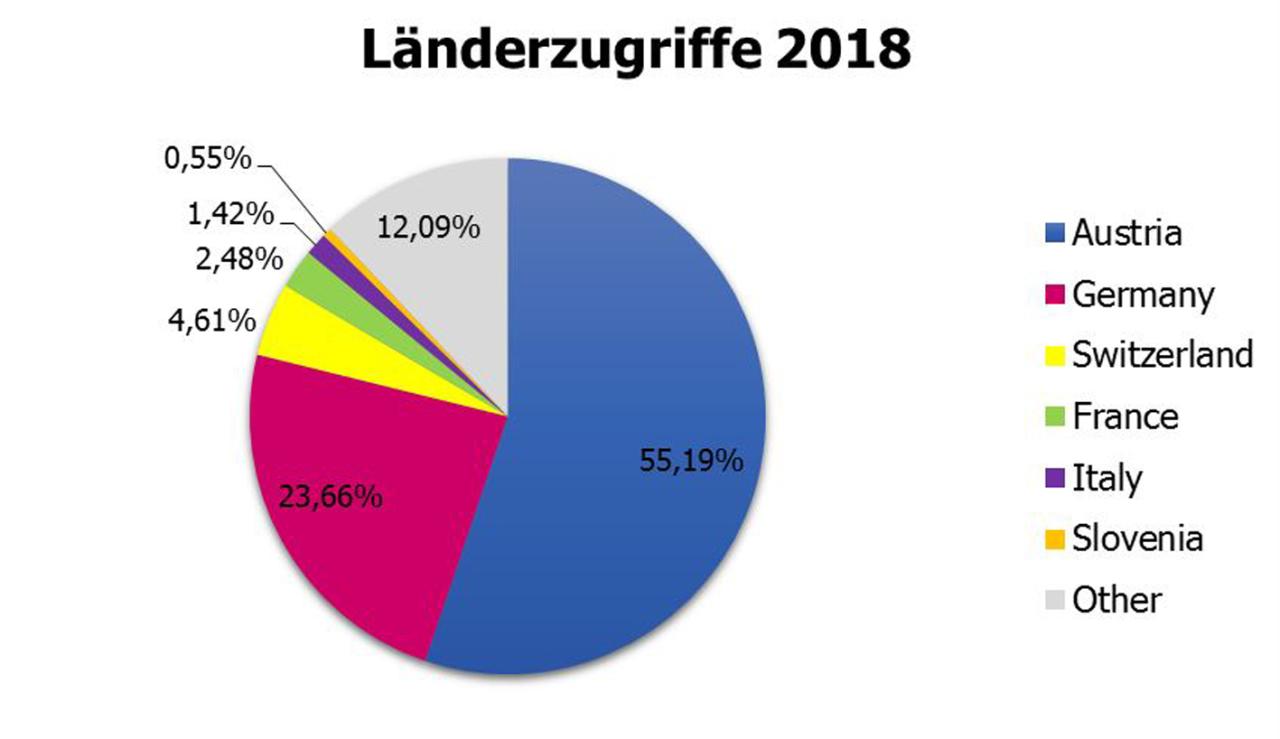

• dass wir zum Beispiel mit unserem Blog extrem breite Leser:Innenschichten erreichen. Das kann man in den Statistiken sehen.

• dass der Blog ein einfaches Mittel ist, um unserem Auftrag, Anteilhabe zu schaffen, gerecht zu werden. In der Welterbekonvention steht explizit, dass wir das tun sollen, und in unseren Organisationszielen steht, dass wir es tun wollen.

• dass unser Blog von Journalist:Innen genauso gelesen wird, wie von Menschen „in der Region“, die wir ja alle erreichen wollen. Die Journalist:Innen melden sich nämlich bei mir, falls unsere Presseaussendungen bei ihnen im Spam landen, wenn sie im Blog sehen, dass es grade etwas zu berichten gibt. Und die Menschen in der Region erkennt man ebenfalls klar in den Statistiken. Außerdem hört man es, wenn man mit ihnen redet.

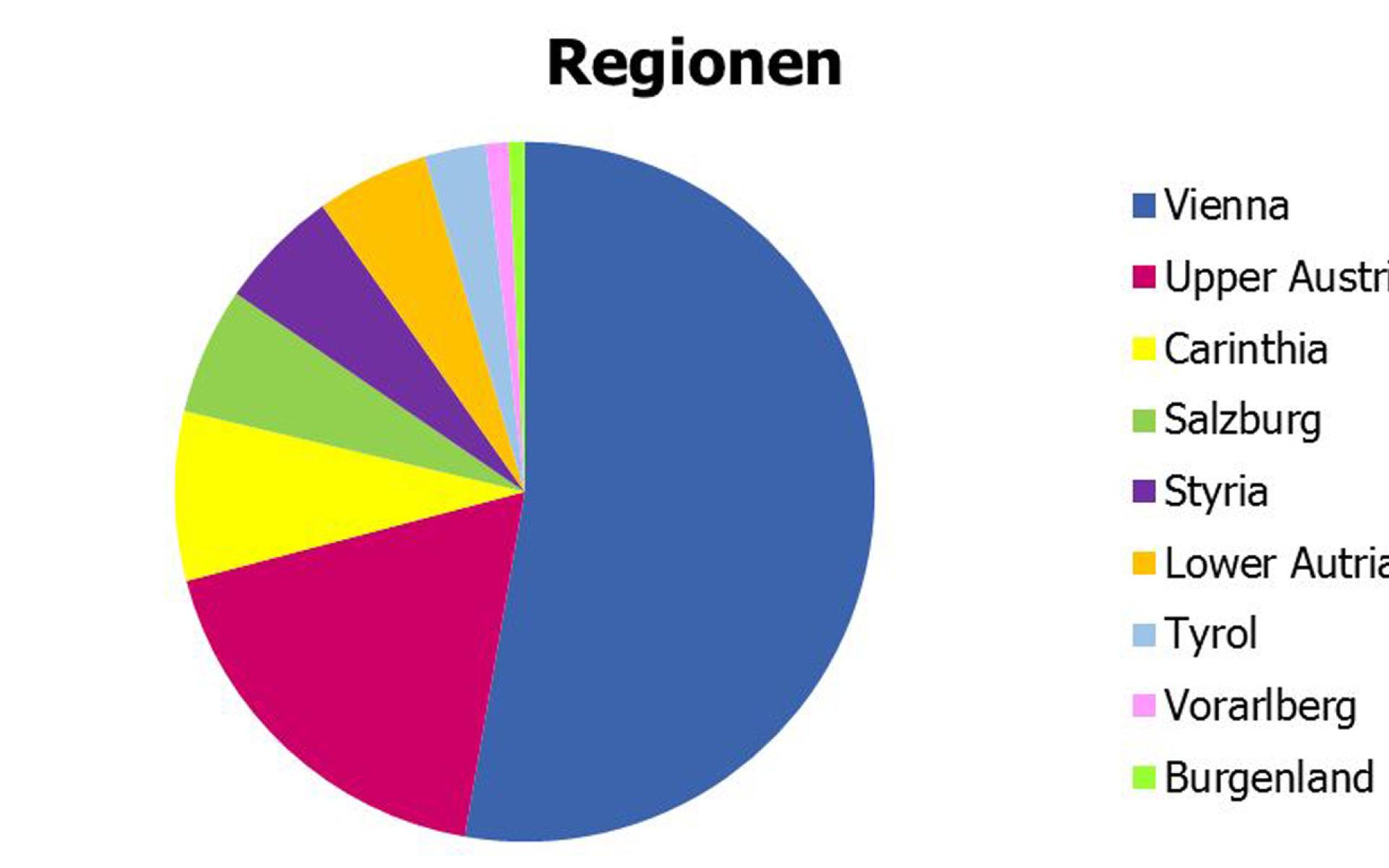

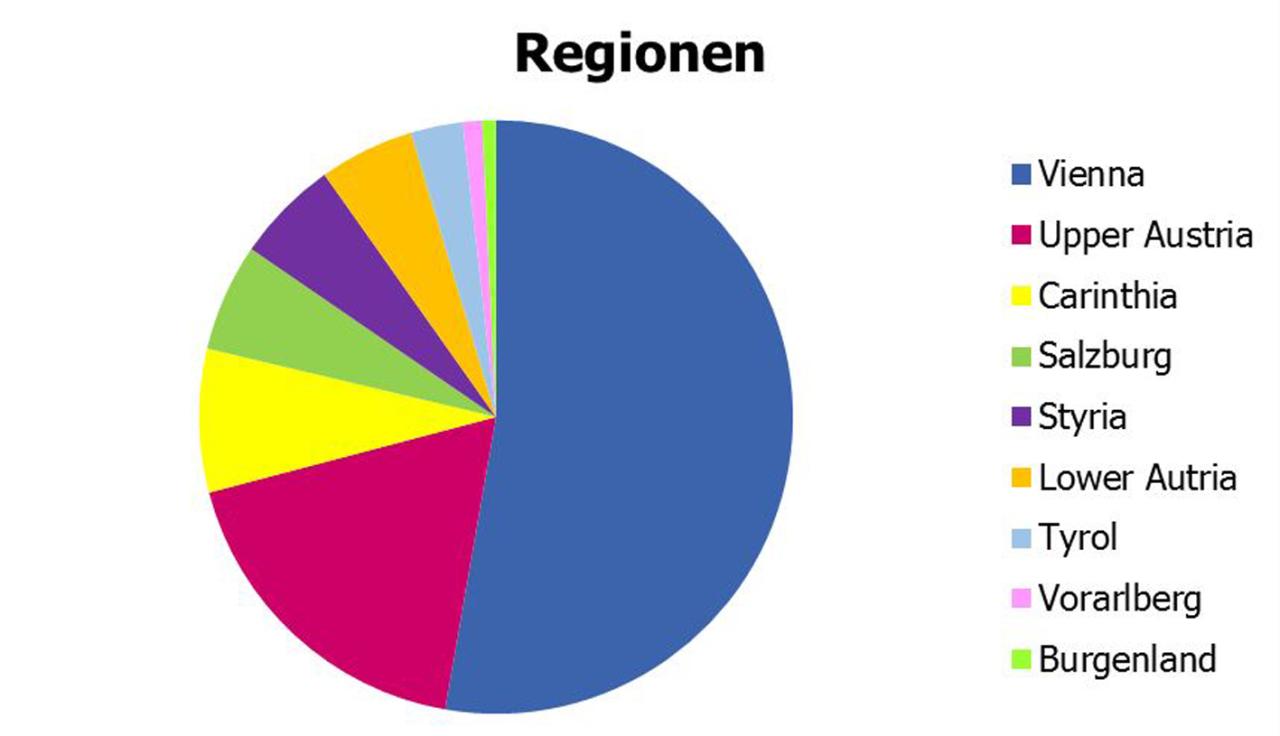

• dass der Pfahlbauten-Blog zu über 50% von Fachkolleg:Innen gelesen wird und die Zusammenarbeit fördert. Auch das sieht man in den Statistiken. Die meisten WienerInnen sind nämlich nicht so überdurchschnittlich am Thema "Pfahlbauten" interessiert, wie es sich aus den Zugriffen herauslesen ließe. Rechnet man aber die Universitäten und Forschungspartner:Innen in Wien ein, klärt sich das rasch. Man braucht allerdings keine Statistik, um die Aufmerksamkeit der Fachkolleg:Innen zu bemerken. Wir erfahren das auch durch unzählige Gespräche z. B. bei Konferenzen. Getrackt haben wir bislang noch nie, wie sich Zusammenarbeiten aller Art herleiten. Nach meinem Eindruck wird es sich sehr lohnen, das einmal im Hinblick auf den Block zu untersuchen.

• dass wir damit ohnehin einer Publikation nicht vorgreifen können. In Blogs publizieren nur Wenige in der Geisteswissenschaft. Warum, wieso, weshalb kann man zum Beispiel in einem meiner Artikel nachlesen. Im Pfahlbauten-Blog publizieren wir nicht wissenschaftlich. Es braucht dafür ganz andere Texte, Fußnoten und was sonst noch alles zum wissenschaftlichen Standard dazu gehört. Sonst ist es nämlich in einer anderen wissenschaftlichen Publikation genauso wenig verwendbar, wie das, was bei einer Führung gesagt wurde, oder das rasch von interessierten Kolleg:Innen geschossene Handyfoto.

• dass man bestimmte Funde gerne gesondert der Presse präsentieren kann, so etwas aber eine Medienstrategie braucht, wenn man damit einen Knalleffekt erzielen will. Es kommt ja nicht ganz so selten vor, dass WissenschaftlerInnen Informationen lange super-geheim halten und dann, wenn sie endlich die große Bombe platzen lassen, guckt keiner hin. Dafür gibt es Gründe und die haben fast immer was mit fehlendem Wissen über Kommunikation zu tun.

Die Reihe ließe sich noch fortsetzen, nicht nur mit externen Aspekten übrigens. Auf die eigene Arbeit und Struktur hat ein Blog ebenfalls positive Auswirkungen. Aber ich denke, es ist auch so schon klar: Unser Blog ist tatsächlich der wichtigste Nachrichtenkanal, den wir haben. Diesen, unseren wichtigsten Nachrichtenkanal, haben wir im letzten Jahr nicht in der optimalen Weise genutzt. Das verminderte die Möglichkeiten der Menschen zur Anteilhabe an unserem Welterbe. Es minderte die Transparenz unserer Arbeit in den Regionen, senkte die Reichweite unserer gesamten Kommunikation und hemmte den für uns so nutzbringenden Informationsfluss in die wissenschaftliche Community.

Im nächsten Jahr sollten wir, nein, werden wir das besser machen. Kommt auf die Liste mit den Neujahrsvorsätzen, versprochen!