Aktuelle Forschungen am Degersee

Helena Seidl da Fonseca, die zwei Wochen an der Unterwasser-Ausgrabung im Degersee teilgenommen hat, informiert über die Forschungsgeschichte dieser Fundstelle in Baden-Württemberg.

Der Degersee ist ein kleiner Badesee im baden-württembergischen Bodenseekreis, in der Nähe der Stadt Lindau, im südwestdeutschen Voralpenland. Die Landschaft ist geprägt von Hügeln mit einer Reihe von Obstbaum-Plantagen und dazwischen immer wieder Wasserflächen und Niedermoore. Der Privatsee misst 30,2 ha, mit einer maximalen Tiefe von 12 m. Im Winter friert der See also zu und eignet sich hervorragend zum Eislaufen, wie mir Ansässige erzählten.

Im internationalen „Beyond Lake Villages“- Projekt beschäftigt sich Unterwasserarchäologe Martin Mainberger mit der Fragestellung, wie Seeufersiedlungen in Verbindung zu ihrem Hinterland stehen. Wo befinden sich die Ackerfelder? Wo wird das Vieh gehalten? Bewusst wurde der kleine Degersee als Forschungsgebiet gewählt, denn es stellt sich auch die Frage, in welcher Beziehung Pfahlbausiedlungen an Kleinseen zu jenen an großen Seen, wie dem nahegelegenen Bodensee, stehen.

Erste Vermutungen von Pfahlbauten am Degersee wurden in den 1880er Jahren, durch Pfarrer und Altertumskundler Konrad Miller angestellt. Fischer berichteten ihm von im See versunkenen Pfählen. Die ersten Forschungen in der Welle des „Pfahlbaufiebers“ des 19.Jahrhunderts fokussierten sich jedoch auf den westlichen Bereich des Bodenseekreises. Nach erneuten Fundmeldungen wurden letztlich 2002 taucharchäologische Untersuchungen am Degersee vorgenommen und eine prähistorische Besiedlung des Seeufers konnte endgültig nachgewiesen werden. Heute sind zwei Seeufersiedlungen des Endneolithikums (4000-3000 v.Chr.), De I und II, sowie ein frühbronzezeitlicher Einbaum aus dem Kleinsee bekannt. Damit sind die Fundstellen am Degersee die am weitesten östlich gelegenen Nachweise urgeschichtlicher Pfahlbauten in Südwestdeutschland. Die nächst gelegenen Pfahlbaustationen liegen 20km entfernt am Bodensee in Friedrichshafen (D) und Arbon (CH).

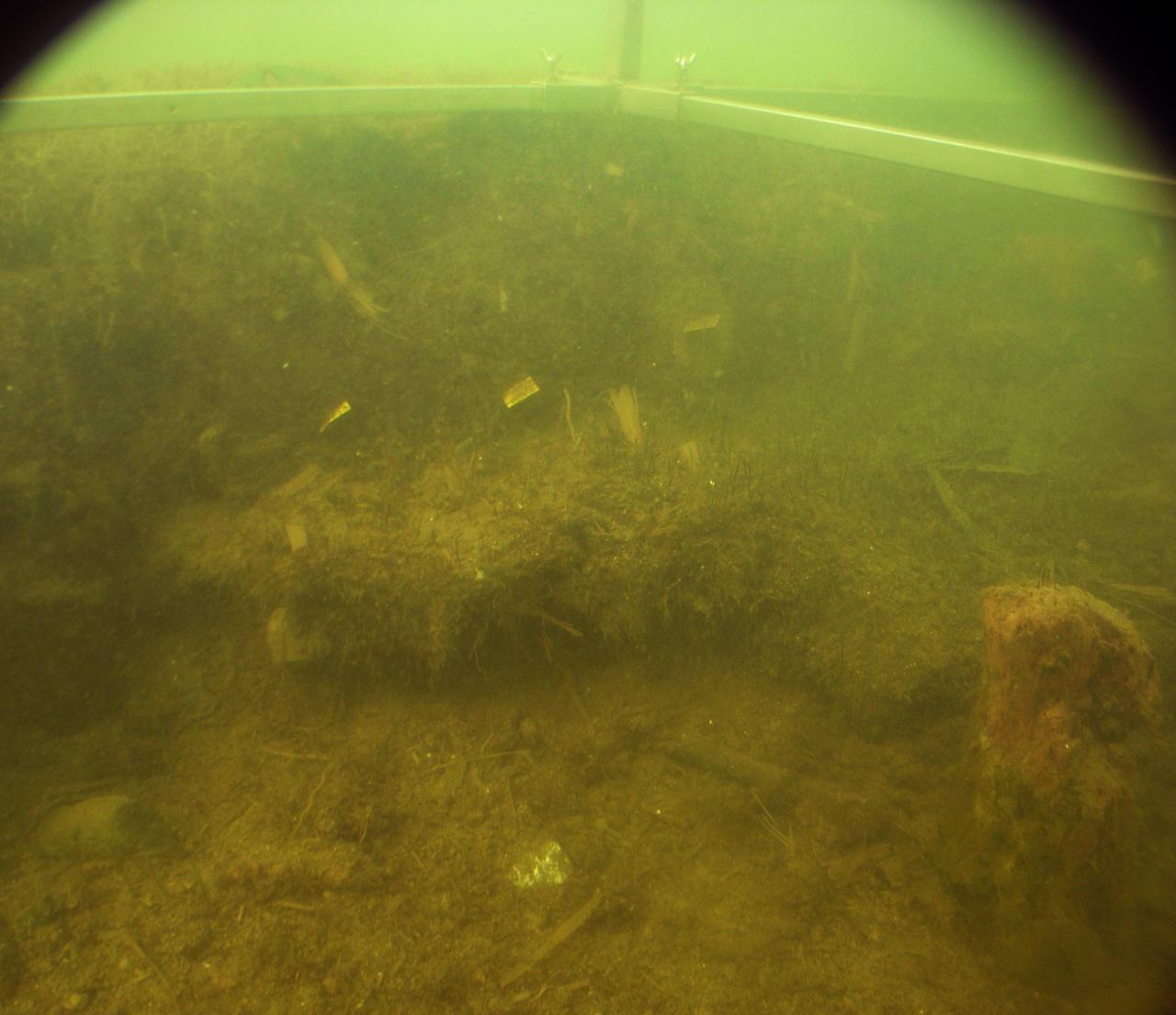

Seit der Neuentdeckung der Pfahlbaustationen am Degersee wurden in den Jahren 2004-2010 diverse Untersuchungen durchgeführt, vor allem an der Station De I. Die diesjährigen Geländearbeiten finden an der Seeufersiedlung De II statt und ich wurde aus Österreich entsandt, um mir ein Bild von der Situation zu machen und vor allem, um von den erfahrenen Nachbarn zu lernen. Ähnlich wie in der Sprungturmgrube Seewalchen am Attersee liegt der Grabungsschnitt an einer Abbruchkante unter Wasser. An der Profilkante der Geländezunge sind urgeschichtliche Pfähle, liegende Hölzer und Funde zu erkennen. Dahinter befindet sich das Ufer, das von einem dichten Schilfgürtel bewachsen ist. Ein idyllischer See, der zum Baden und Fischen einlädt.

Noch ist wenig von der Station De II bekannt. Die Im Profil der Abbruchkante erkennbaren Baustrukturen von De II wurden vom 09. bis zum 20. November taucharchäologisch untersucht. Unter der Leitung meines ehemaligen Forschungstaucher-Ausbilders habe ich mich verstärkt auf das Management der Grabungsdokumentation konzentriert und mich im Sinne einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit den etablierten deutsch-schweizerischen Standards vertraut gemacht. Ich bin froh bei der Kampagne dabei gewesen zu sein und habe einiges nach Österreich mitgenommen, auch wenn die insgesamt 6 Wochen Unterwassergrabung am Ende doch an meinen Kräften gezehrt haben.

Literatur:

M. Mainberger, Archäologische Untersuchungen in jungneolithischen Seeufersiedlungen im Degersee, Bodenseekreis; In: Berichte zu Ufer- und Moorsiedlungen Südwestdeutschlands VI, Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Heft 102, 9-149 (im Druck).